王小帥在《闖入者》片場

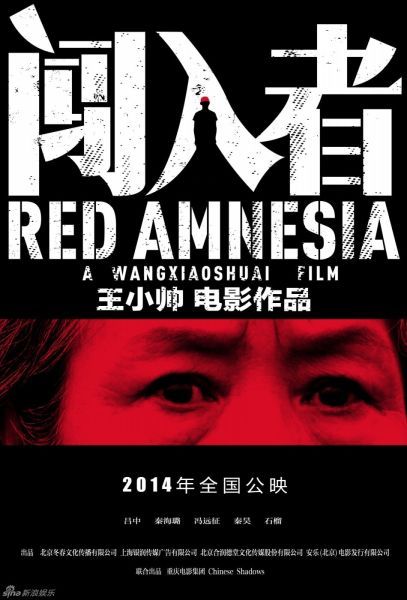

王小帥在《闖入者》片場 《闖入者》概念海報

《闖入者》概念海報當王小帥扛起攝像機,選擇用鏡頭記錄當代中國的那一刻,自己也被命運選中,成為了當代中國故事中的一個組成部分。1989年畢業、1993年離開體制,從踏出制片廠的一瞬間,就決定了他此后將成為獨立思考電影工作者的命運。如今已經成為中國獨立電影工作者標桿的王小帥,他的每一部電影作品,無論是最初《十七歲單車》所表現的殘酷青春、還是外界知之甚少的新作《闖入者》,都表明了這樣一個事實,一旦單薄的個體融入時代和命運的洪流,作為一個無法停止思考和想象的人,就從此告別了平靜和穩妥。

是電影《闖入者》 也是時代的闖入者

王小帥的新作《闖入者》,將在本屆多倫多影展率先曝光,根據目前已經公開的概念海報來看,這將一如既往的是講述小人物的繁雜生活故事,而鮮明的色塊對比和閃爍又驚慌的眼神,讓外界眾說紛紜,猜測這是否具有懸疑色彩,或是離奇的人生講述。選擇或者是被迫成為了時代的“闖入者”之后,王小帥的電影就像是當下生活的觸角,探到各個角落去呈現那里的生活和人生狀態。

從自籌資金拍攝獨立電影《冬春的日子》開始,王小帥的電影就呈現出不追隨、獨立思考的氣質,到《十七歲的單車》時,更是在國內首次嘗試了青春題材的電影。這部電影最終未能在院線放映,卻在題材上、演員上、風格上都做了充分的挖掘,到多年之后的今天,青春題材的電影在中國,仍有寬泛的市場空間和很好的票房回報,近兩年來的青春電影,也都取得了豐厚的票房回報。王小帥幾年前,就曾在此前的采訪中,談到自己早期的作品《十七歲的單車》,當時他說:“我覺得人的一生中,青春期是最可貴的,是最生動的,最叛逆的,感情的觸角最豐富,對光明、苦悶、愛情等感受都是最飽滿的。”

《十七歲的單車》曾經在第51屆柏林電影節上獲得銀熊獎,在2001年,這部影片展現給世界的,不僅是開放后的中國樣貌,更是將視角切到了普通中國年輕人的生活點滴,中國的年輕人,也第一次以新鮮的姿態出現在了世界平臺上。這在當時的環境下,顯得更加難得和珍貴。

大格局下的小人生 大時代下的小命運

此后,王小帥的電影接連在國際上取得成就,2005年,王小帥電影《青紅》獲得戛納電影節評委會大獎;2008年,電影《左右》又獲得了柏林電影節銀熊獎。無論《青紅》、《左右》,還是《日照重慶》、《我11》,王小帥都通過自己的鏡頭,表現了一個個細小的人物,和巨大的哀情。每一部影片中的人物,都是時代下的一個疼痛者,他們都有著共同的特點,就是抵擋不住命運的席卷,在個人的洪流之中顛簸。每一個個人,都被當做一個鮮活的個體來對待;血肉的故事,被當做血肉的故事來描述。

任何有故事的人,都可以在王小帥的電影故事中找到共鳴。就如同《青紅》中的父女關系,既是家庭中個體的父女關系,也讓同樣生活環境的人找到了共鳴。而導演自己更是無法將這樣的印記輕描淡寫,在《我11》中,又以兒童的視角重新觀望,仿佛是多年之后,對《青紅》和彼時歲月的重溫。人物像飄萍一樣,由歲月和命運提線,一直成為了王小帥電影中的特點所在。

轉變之時必有苦悶 苦悶之后必有感傷

相比第五代導演,偏愛宏大敘事、替國民憂心的氣質而言,第六代導演多把個體的命運和時代的關聯感表現出來,不停反思此前既定的價值是否合理。在這點上,王小帥也多與同為第六代導演的其他人相似。大家在不破不立、變革激蕩的時代下,不愿意過多順應已有的條條框框,總試圖在現實中,突破體制的限制、在思想上,突破既定觀念的制約,將作品放入大格局之下,表現個人的起承轉合和宿命安排,從細微之處入手,提出獨立的思考。在這一點上,婁燁[微博]的《蘇州河》、賈樟柯[微博]的《小武》等前后時期導演的作品,都有許多共同之處。在王小帥和其他導演的鏡頭之下,觀眾很難放肆的大笑,他們的作品也從來都不為休閑娛樂提供素材,堅持著要把時代的傷痕累累和命運的萬劫不復,直白的獻給你,像是一個時代的白描。(魏頔/文)

(責編: YY)

中國潮人怎么玩游艇

中國潮人怎么玩游艇