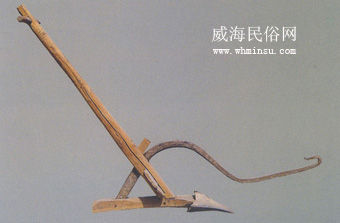

犁,又稱步犁、犁具,一般由耕畜牽引,由犁(又稱FDA3頭、犁鏵)、犁壁(又稱犁鏡、鏡兒)、犁別子、犁轅、拖拖、犁底、犁把子幾個部件組成。犁主要用來翻耕地。

耠子,一人拉一人扶的耕具,應(yīng)是古代耦耕的遺制。耠子主要用來攏溝、培土。

耙,一個長方形或人字形木框(分別稱方耙、人字耙),木框上每隔數(shù)寸裝一個硬木或鐵制的耙齒,耕過的地用它碎土。耙地時,人立耙上,驅(qū)使牲畜拉耙前進(jìn)。

耢,用一橫木,裝排耙齒,又編樹條(俗稱耢條)置其上,耕過耙過的土地,再用耢進(jìn)一步碎土并使其平整。地時,人立耢上,驅(qū)使牲口拖拉前進(jìn),人在耢上有節(jié)奏輕踏晃動。

锨,或稱鐵锨、板锨,用以翻鏟土地,名為翻地。锨由锨頭與锨柄合成,锨頭鑲納锨柄的地方,俗稱燕兒窩。

镢,用于刨地,由镢頭、镢柄合成,鑲柄時用木片塞實(shí),其木片稱為镢楔。其柄略有下彎者好用,俗稱拉腰镢。依大小有大镢、二镢之分。山區(qū)因土地中多碎石,镢頭窄而厚,名為山镢,用于粘土地或多草根土地時,改“板镢”為三股,俗稱三叉子镢。

挲筢,用以平整耕過的地面,由挲筢頭與挲筢柄組成。

大抓鉤,二齒或三齒,粗重鐵器,鑲木柄,用以翻出土塊,砸碎,平整耕過的

土地。

播種和播種后鎮(zhèn)壓保墑農(nóng)具

耬車,又稱耬車、 子,有二腳耬、三腳耬、獨(dú)腳樓數(shù)種,一般有耬斗、籽粒糟、耬腿、小鏵(也叫耬腳)、耬桿幾部分組成,耬斗盛種子,有下漏小孔,名為耬門,耬門處設(shè)調(diào)節(jié)器系一銅鈴,名叫耬鈴,出耬門有管道通耬腳,名為耬眼。

葫蘆頭,即古代遺傳下來的“瓠種器”,用葫蘆掏空,上置把手,下置管,再在葫蘆上開口門,裝入種子,播種人一手提葫蘆頭,一手持木棍,順種溝邊走邊敲,種子即成直線播入溝中。

砘車,又稱轱輪子,魯西北農(nóng)村稱砘子,播種后鎮(zhèn)壓用的農(nóng)具,以木或鐵為架,架起兩個或三個石輪,輪距與播種行距相同,其作業(yè)俗稱打轱輪子,或稱為砘地。

3 田間管理用農(nóng)具

鋤,用以鋤草、松土。其部件有鐵制的鋤板、鋤鉤子和木制的鋤柄,通常上彎的鋤柄更好用,俗稱弓腰鋤。

抓鉤,俗稱小抓鉤,鐵制、木柄,有三齒與二齒兩種,多用于春季麥田劃鋤。

三齒鉤,形制如鋤,改鋤板為三扁齒,田地粘濕時代鋤用。

耘鋤,鐵制架子,下設(shè)三扁齒,用畜拉在田垅間耘土除草。

手鋤,又稱小撓子,鐵制鋤頭,木柄,用以間苗和鋤掉作物株間雜草。

鏟子,也稱剜刀子,用以移栽幼苗。

鐵叉,五股,木柄,用以從圈中出糞等。

糞叉子,五股,木柄,形制輕便,流行于魯西北和膠東地區(qū),用以挑背糞筐在

野外拾糞。

4 提水灌溉農(nóng)具

桔槔,用一根長桿,取中點(diǎn)橫懸在立桿上,一頭掛水桶,另一頭綁或掛重石,取水時把掛水桶的一頭向下握,使水桶垂于井中,這時懸石的一頭高高翹起,桶中裝滿水后,輕輕一提,懸石的一頭墜下,水桶即提出水面。

戽斗,用柳斗(俗稱水斗)或水桶,兩側(cè)各系長繩二條,二人立兩側(cè)協(xié)調(diào)拉繩使水斗或水桶左右擺蕩,于擺蕩中向低處取水揚(yáng)上高處田中,其作業(yè)名為戽水。

轆轤,是一種古老的井上提水工具,轆轤的結(jié)構(gòu),一般以三根棍作轆轤腿,鑲插于“轆轤身子”(一段圓木)上,組成轆轤架子,再于“轆轤身子”上橫插一軸,稱作“轆轤芯子”,轆轤芯子上穿圓木制成“轆轤頭”,轆轤頭外端置一彎木搖把,俗即稱為轆轤把。將麻制或鋼絲制轆轤繩繞在轆轤頭上,里端固定,外端備鐵環(huán)拴水斗(水斗有鐵皮與條編兩種),放水斗于井中,搖把提水,用以灌田。操作熟練者,放水斗下井時,可不控制搖把,只以手輕按轆轤頭,任其嘩嘩急速轉(zhuǎn)動,水斗下井底極快,提水時,邊唱號子邊搖,“嘔嘿喲–嘿–嘿–又–一個斗來嗨–”,悠然沉穩(wěn)。水斗出井口,并不彎腰用手提拉,趁水斗搖擺不定之時,順勢用腳一撥,踩

準(zhǔn)了水斗里沿,就翻轉(zhuǎn)傾水于水槽(俗稱井池子)之中,再一撥,水斗又隨嘩嘩的轆轤聲響再次墜入井底。從前,地處膠東平原的黃縣(今龍口市)此種提水工具曾遍布田野,致有民謠唱道:“大旱三年也不怕,黃縣有三萬三千轆轤把!”

水車,30年代漸流行的畜拉(或人推)的提水工具,由水井架子與水車盒子或水車桶子組成。拉盒的一種較早,用桶子的一種較晚。桶子下至井中,用鐵鏈(俗稱水車鏈子)穿膠皮圓塊(俗稱皮錢)從“桶子”內(nèi)拉水出井。魯西北地區(qū)五六十年代還流行兩人用手?jǐn)Q的水車。

5 收獲用農(nóng)具

爪刀子與刻刀子,方形或半圓小鐵刀,上穿兩孔,用以收獲谷物穗頭。收谷黍時,兩孔系細(xì)繩套在四指上,向內(nèi)捋取名為“爪”,稱“爪刀子”;收高粱穗時,不系繩刃向外,用拇指操縱,名為“刻”,稱“刻刀子”。

鐮,因功用不同,形制也各有差別,田間用的輕便,主要用于割麥,俗稱麥鐮,山區(qū)用以割取草木的,名為柴鐮。菜園用的底平的一種,俗稱韭菜鐮。棉區(qū)還有用以拔棉花柴的端鐮。

釤,或稱釤鐮,由釤頭、釤桿合成,古時用以收麥,今黃河三角洲與微山湖湖區(qū)有之,多用于割草。

麥杈,兩鐵股,長柄,用以挑“麥個子”裝車。

木杈,取蠟樹枝加工而成,叉頭三股,打場時用它拆垛、打垛、翻曬。

連枷,又稱連杖,脫粒工具。將四根三尺長的木條,用皮革條編成板狀,用一個可以旋轉(zhuǎn)的環(huán)軸裝在長柄的頂端,使用時,上下起落,使木條編成的“板”繞在

環(huán)軸回轉(zhuǎn),撲打在曬干的作物秸穗上,把籽粒拍打下來。

碌碡,又稱砘(有光砘、網(wǎng)砘兩種),立體是一個石滾,石滾兩頭各有軸窩,使用時裝上“掛子”,用牲畜牽拉,通過碾壓,為麥、豆等脫粒。

木锨,木制锨頭,打場時用以收集糧粒和揚(yáng)場。

刮板,有兩種:一種橫長板上裝柄,一人持柄使用;一種寬大,上設(shè)橫把,一人在前牽拉,一人在后扶橫把。二種均用于打場時收集糧粒。

掃帚,細(xì)竹枝扎成,又稱大掃帚,用于打場時掠去糧堆上之浮皮、碎草等。

大簸箕,用去皮柳條編成,前設(shè)木板(俗稱簸箕舌頭)方便撮物,用于扇去糧食中之草屑。

篩子,有竹制、鐵絲編織兩種,用以篩去糧食中的沙、土。

木筢,小橫木上鑲木齒,裝長柄,曬糧時用以劃疏。

苫子,用麥草或山草打成的長簾,用以覆蓋垛頂。

絞子,又稱“絞子”,用葦篾或高粱秸篾編成的窄長條席,用在打谷場上臨時圍造糧食囤儲糧。

小簸箕,白柳條編成,用以撮糧裝口袋。

條撮子,用白柳條編成,中間設(shè)木系,一頭開口,設(shè)木舌,用以撮糧裝口袋。

裝簍,條編特大圓筐,打場時用以裝草、運(yùn)草。

6 田間運(yùn)輸農(nóng)具

大車,運(yùn)糞、運(yùn)土、運(yùn)地瓜、玉米穗時,兩頭裝條編簾子保護(hù),名為糞簾子。裝麥、裝柴草時,兩邊裝木柵,名為排叉。裝載很高,以粗繩綁縛,其繩名為大繩,絞繩用絞錐與絞棒。

小車,裝運(yùn)糞土、糧食時,往往配用條編長筐,名為偏簍,又稱糞簍。

扁擔(dān),有挑扁擔(dān)與抬扁擔(dān)數(shù)種,挑物用繩捆扎,繩端用滑鉤,名為夾具兒。

馱簍,馱簍固定在一張弓形木架上,名叫馬架子,山區(qū)多用驢馱,作運(yùn)輸工具。

“拖拖”,又名拖車,一種方形木架,下設(shè)兩長木,置農(nóng)具、雜物其上,用畜拉著下田,常見于平原洼地、黃河灘區(qū)。

7 糧食加工工具

碾,由碾臺(一般為石礅)、碾槽(亦稱碾盤,石制圓形直徑六尺有余)、碾滾(俗稱碾砣子)、碾架等組成,用以脫糧食殼和粉碎糧食。

草碾子,設(shè)碾盤,碾砣為一大石輪,石輪中心鑿孔,鑲一長木桿,木桿中部擱在木杈上,人于一端推動,石輪即在碾盤上滾動工作,功用與碾相當(dāng)。

碓臼,由石臼與杵頭組成。置糧臼中,以杵頭反復(fù)搗米,俗稱為搗碓臼或掂碓臼,可加工高粱米、玉米、黍米等。

扇車,又稱風(fēng)車,木制,前身為圓鼓形木箱,箱中有4至6片木板制成的風(fēng)扇輪,風(fēng)扇輪軸有曲柄通箱外,后身有屑皮出口,中間頂上有木斗,下部有木制“流子”,碾過的谷物盛在木斗中,向下流瀉過程中,人搖風(fēng)扇輪柄,皮屑被扇向車尾出口,米粒由中部流下,車下設(shè)笸籮接盛。

磨,亦稱石磨,有干磨、水磨、拐磨等數(shù)種,山東各地皆有。干磨用途最廣,用于加工各種糧食為面粉。水磨多用于磨煎餅糊、磨豆腐,在魯西南以煎餅為主食的地方幾乎家家具備。拐磨形制一般較小,設(shè)拐把,多用于磨芝麻制香油。

羅,篩面用,有大小兩種,小羅圓形,大羅如面盆。以樗木薄板,彎成圓幫,俗稱為羅圈,于羅圈的一面,張馬尾編成細(xì)網(wǎng),叫作羅底。又以羅底扣眼的大小,分粗羅與細(xì)羅。羅面(又稱篩面)時,先備一大笸籮(有條編、紙瓤拍制等式樣),笸籮中安一矮長木架,名為羅米掛子或羅床子,置羅其上,推拉磕碰,羅面于笸籮中。大羅,木制長方形,懸一大木箱中(箱名面箱或面柜)引搖把于箱外,人立箱外(或坐高凳上),搖動曲把,羅即于箱中反復(fù)碰撞箱壁,羅面落于箱中。

中國潮人怎么玩游艇

中國潮人怎么玩游艇