圖示

圖示 幾個月來的整治不見效果,濟濼橋附近仍遍布垃圾。記者李鵬飛 攝

幾個月來的整治不見效果,濟濼橋附近仍遍布垃圾。記者李鵬飛 攝根據省環保廳發布的最新監測數據顯示,小清河流域污染呈現反彈趨勢,我省主要河流中小清河最臟。本報曾在今年2月報道過小清河被污水污染一事,6月19日,記者實地探訪小清河,發現小清河如今狀況仍然沒有改善,水面“色變”,水質堪憂。

實際上,小清河水質污染問題不是一個新鮮的話題,難以根治的主要原因在于上游污水處理壓力大,污水直排河道。污水處理廠不能完全“消化”城市污水,只能排入小清河。這意味著,在8月底上游河道截污整治完成之前,小清河河水難清。

現場探訪 垃圾岸邊漂浮 今年污染更重

今年2月17日,記者在小清河濟濼橋下看到,小清河河水變色、污染嚴重,周邊居民叫苦不迭。

時隔4個月,6月19日,記者再次來到濟濼橋下,看到小清河水質與之前相比并無改善。由于近期降雨較多,小清河水位有所抬升,“掩蓋”了之前的一個污水口。但橋下河水臟污,呈現出黃褐色,還有一部分垃圾漂浮在橋下。

小清河是城區通向城外的一條重要泄洪通道,承載著城區各條支流的來水,但污染嚴重。不少支流進入小清河的入口處,水面都變了顏色。附近居民告訴記者,小清河今年的污染情況尤其嚴重,到了夏天散發出一股異味。盡管夏季降雨可以沖走一部分污水,但難道“河水變清,基本靠雨沖”?

污水何來 污水口暗藏 上游污水排進河

山東省環保廳發布的最新監測數據顯示,今年前5個月全省大部分河流流域水質保持穩定,只有小清河流域呈污染反彈趨勢,濟南、淄博、東營的5個斷面污染反彈嚴重,被省環保廳確定限期治理。

小清河變臟,污水究竟來自哪里?環保部門相關負責人表示,目前小清河沿線尚未全部實現污水截流,加之污水處理廠壓力較大,難免會有污水進河。

市民告訴記者,濟濼橋下有一個污水口,導致該處河水變臟。記者得知,該處污水口是一個溢流口,上游處理不了的污水就從這里進入了小清河。此外,還有一部分污水來自上游的河道。據統計,濟南市河道共有110個排污口,已經完成污水截流整治的有50個,其余計劃今年年底完成。尚未實現截流的污水口直排污水進入上游河道,到了汛期雨水一沖,全部匯入了小清河。汛期小清河需要開閘放水,臟水又會順著河道流向下游。

截污難題 污水排放多 處理廠難“喝光”

污水排入小清河的原因之一是因為污水無處可去,污水處理廠“消化”不了全部城市污水,污水只能排向小清河。

濟南的污水有生活污水和工業污水,其中生活污水占到8成,工業污水占2成。河道的污水直排口排出的多為生活類污水,如餐飲生活污水、園區生活污水、小區生活污水、村莊生活污水。

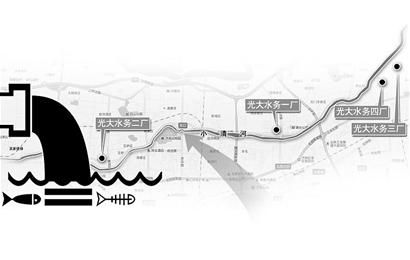

濟南城區共有光大水務公司的一廠、二廠、三廠、四廠4座大型污水處理廠,根據濟南市南高北低的地勢特點,這4大污水處理廠都分布于城市北部的小清河沿線,同時也方便處理后的水就地排出,用來沖刷河道,維持河道生態平衡。據統計,濟南每年排向下游的污水約有78萬噸,而濟南小清河沿線的4座主要的污水處理廠總處理污水能力為71萬噸左右。這樣一來,污水處理廠壓力變大,下游的污水就難以全部被“消化”。另外,高新區、長清區、仲宮鎮三地各有一座污水處理廠。

變靚可期 8月底小清河或能變清

為減少污水進河道,濟南市政部門實施河道截污整治,讓污水不再進河,計劃于8月底前完成主要河道截污整治,改善河道水質。

濟南大部分河道沿岸排水設施老化,老城區雨污混流,排水設施難以發揮作用。部分河道沿岸無污水管道,將河道當成排污管道使用,導致河內污水不斷。按照濟南市的計劃,今年年底前實現污水不再進河道的目標,現在已將城區分為4個片區展開河道截污整治,上游污水不再進河,自然也就減少了進入小清河的污水。

此外,濟南市今年計劃建設2座分散式污水處理廠。金牛公園污水處理站、陽光新路污水處理站今年可投入使用,填補上游污水處理空白。濟南還有8座城區分散式中水處理站,可讓污水在途中就能“凈化”,減少入河污水。

“拯救”小清河需多部門“抱團”

采訪中記者得知,小清河由多部門分頭管理,承擔的功能也日漸多樣化,因而在治理上一直存在難題。

據了解,小清河的建設方屬于濱河集團,但小清河管理處又承擔著河道防汛及管理職責;小清河的排污口由環保部門監測,但排污整治由市政部門負責;同時,由于小清河位于天橋區內,天橋區政府也承擔河道清理整治的責任。

小清河現在不僅多方管理,而且承擔的功能也日漸多樣化。以前小清河承擔著航運、排水功能,現在小清河不僅承擔著排水防汛功能,也承擔著生態河道、水網連通的任務。就目前而言,小清河的防汛功能仍然擺在第一位,一旦降雨水位上漲,洪園閘就會開閘放水,保護城市安全。

一名相關負責人曾表示,多方管理小清河,好處是可以分擔各個部門的治理壓力,但也往往會造成小清河出現污染時,需要各個部門多方協調,會帶來整治難題。誰都不愿意看到小清河被污染,但誰也很難在短期內完成整治。

問渠哪得清如許?為有源頭活水來。要想拯救小清河,需要環保、市政、水利等多個部門“抱團”聯手管理。只有污水不再進河,監督措施有力,引來源頭活水,小清河才能告別“全省最臟”的名頭。 (記者柴穎穎)

中國潮人怎么玩游艇

中國潮人怎么玩游艇