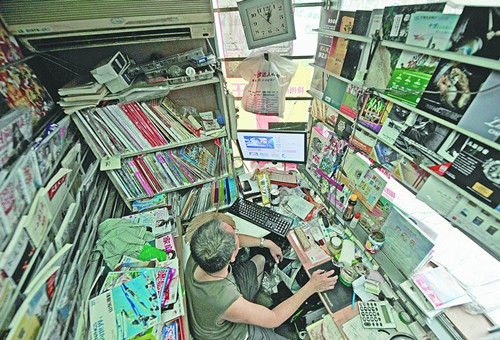

歷山路上的一家報刊亭,經營報刊雜志的同時也賣電影票、飲料、化妝品等。記者劉天麟 攝

歷山路上的一家報刊亭,經營報刊雜志的同時也賣電影票、飲料、化妝品等。記者劉天麟 攝原標題:濟南郵政報刊亭生存歷史回顧 報刊亭是否還有明天?

一座郵政報刊亭,一個經營者,一段20年相依相守的生存故事。

人們需要它,但卻不會過多地關注它。從上世紀90年代初開始,朱秀蘭和她的01號郵政報刊亭,像一棵被人們忽略了的樹一樣,長在了濟南的某個角落。地方很小,生意也不大,卻見證了這座城市的生長。這里有郵政報刊亭和經營者們的生計故事,也有城市的發展和選擇。

從曾經的繁盛到如今的生存尷尬,濟南僅剩的二十幾座郵政報刊亭,在數量上甚至不及北京、上海的1%。

我們相信,郵政報刊亭不會消失,因為它本身就是——— 一個城市的文化符號。

據統計,2008年到2012年,全國郵政報刊亭被拆10000多個。報刊亭是否還有明天,一度成為輿論議論的焦點。在向以文化底蘊為豪的濟南,郵政報刊亭的發展也步入一個尷尬之地。初設至今,濟南的郵政報刊亭已經走過20多年,數量也從初時的20幾座到鼎盛時期的100多座,再到如今的二十幾座。最近,來自管理部門的消息稱,濟南的郵政報刊亭要重新建起來,但是經營者卻并不樂觀。

報刊亭的拆除

自從郵政報刊亭被拆除后,姚秀云便一直在附近擺報攤。她一度認為,那是濟南最后一座被拆除的郵政報刊亭。但是就在8月23日下午,濟南市報刊零售公司報刊亭管理中心經理張春江在接受采訪時,便接到一個電話,正在整修的一條路段上,有報刊亭影響了工程進度,希望拆除或者遷挪。

張春江說,他不敢確定現在濟南到底還有多少座郵政報刊亭,只能提供一個大概的數字,因為說不定哪天,便有新的郵政報刊亭被拆除。

姚秀云經營的那座郵政報刊亭之所以被拆除,是因為文化西路路段的改造。在當時的拆除名單里,姚秀云并非唯一。如今去文化西路打聽郵政報刊亭,附近的知情者會說,齊魯醫院附近曾經有一座,省中醫附近也曾有一座,不過,現在都沒有了。

對這些經營者來說,不管生意如何,“拆除”這樣的結果,是他們難以接受又不得不接受的。接到拆除通知的時候,姚秀云很震驚。對當時的她和丈夫來說,郵政報刊亭是唯一的生計,“依賴它吃飯”。

沒有了郵政報刊亭,姚秀云和丈夫以擺報攤的方式繼續著原來的經營,就在曾經的報刊亭附近。她的攤位上還有兩摞舊雜志,是郵政報刊亭拆除時沒有賣掉的,有她自己的,也有朋友的。

更早之前,文化東路上的幾座郵政報刊亭也因為這樣的市政建設,難逃一拆。曾有一位經營者,在郵政報刊亭拆除以后,依然義務為那些老顧客服務了兩年,幫著他們訂閱報刊,然后每期免費送到。

據了解,上個世紀90年代初,濟南市在主次干道共設置了20多個郵政報刊亭。這些報刊亭對濟南當時的文化發展和文明建設作出了貢獻。當時一些高中生大學生開始知曉熟悉計算機,便是從報刊亭里出售的相關雜志開始的。

據介紹,到了2000年左右,濟南市的郵政報刊亭已經從最初的二十幾座增至100多座。但是,黃金時期并沒有持續很久。大約是從2004年開始,隨著市政建設的密集推出,那些原本設置在主次干道的郵政報刊亭成為被拆除的對象,盡管承諾遷挪,擇地另設,但因為種種原因,大多并沒有落實。到如今,濟南市郵政報刊亭僅剩二十幾座,跟初設時差不多。

繼續留存的那些報刊亭,并沒有因為競爭對手的減少而生意上漲。相反,因為互聯網和電子閱讀終端的沖擊,報刊雜志的銷量大幅下滑,甚至難以為繼。他們不得不“與時俱進”,在那個三四平方米的小亭子里開發新的業務,譬如代賣電影票、手機充值,或者售賣香煙和飲料。

報刊亭是否還有明天

8月26日上午,姚秀云像這個炎熱的季節里的每一天一樣忙活。在她的攤位前駐足的人不少,大多是為了買瓶水或飲料,偶爾還會買地圖,買雜志的人實在不多。姚秀云說,這只是夏天的忙碌,等到了冬天,經常是白白靠一天。天氣冷,很少有人會在街上買水,而報刊雜志本來就鮮有人問津。

在山東師范大學校園內,有一間小有名氣的山師書報亭。8月23日的這天上午,老板張朋昌也一直在張羅著賣水、賣飲料、賣水果,真正來買雜志的人寥寥無幾。步入經營困境的,并非只有郵政報刊亭。

無論是報攤,還是郵政報刊亭,還是一般的書報亭,在濟南這個漫長又炎熱的夏天,賣水、賣飲料似乎成為他們業務時間軸上的一個旺季。

但是,賣水、賣飲料,并非大眾對報刊亭最初的期待。他們說,報刊亭應該回歸它最為原始的意義,而非像現在一樣變成雜貨鋪。在他們眼中,郵政報刊亭的存在是一個城市的文化風景線,關乎濟南的文化形象。但實際上,諸多持此觀點的市民陷入矛盾,他們只能在精神支持郵政報刊亭的存在,缺少去報刊亭購買雜志的行動。

在許多人看來,郵政報刊亭本身就是一個城市的文化符號,不應該就這樣被拋棄。據張春江了解,濟南報刊亭的數量不及北京上海的1%。他曾在上海看到過,那里的郵政報刊亭無論是配貨還是管理,已經形成一個完整的系統。

但是,這位報刊亭管理者又堅定地認為,現存這些并非濟南最后的郵政報刊亭。張春江那里有幾份政府文件,其中內容關于報刊亭的建設。其中一份《濟南市人民政府辦公廳關于進一步提高郵政普遍服務水平的意見》中提到,“城區主要公共場所及其他方便群眾的地方設置郵筒(箱)、郵政報刊亭,……”。

張春江說,依照這些文件的精神,濟南還將建設一批新的郵政報刊亭,不再選擇市區主次干道,而是進駐社區,使得報刊亭成為城市文化發展的基礎配套設施。在他看來,報刊亭是否會存在是個不必爭論的問題。

那些有打算經營郵政報刊亭的市民卻更關心社區是否會有足夠大的客流量,以支撐報刊亭的經營。在他們眼中,這只是一門生意那么簡單,而非一場宏大的文化建設。市民閱讀和購買方式已然轉向電子網絡,去報刊亭里購買報刊雜志的人越來越少,經營者不得不更關心報刊亭的位置,“一步黃金一步銀”。

山東省文化產業人才培養基地研究員李輝認為,報刊亭若想繼續發展,應該改變現有的經營模式,可考慮嘗試為便民服務點。張春江也有這樣的設想,明天的郵政報刊亭已經不再只是售賣報刊雜志,而是開展各項便民服務,簡單一點如成為社區居民電動交通工具的充電站,復雜一點還可以代繳各項生活費用。

或許有一天,濟南市的郵政報刊亭,會按照學者和管理者的計劃,以新的面貌走出尷尬之地。但那個時候的它,還會繼續叫做郵政報刊亭嗎?

中國潮人怎么玩游艇

中國潮人怎么玩游艇