濟南城中村改造,原來的村民能得到多大的安置房?意見明確規定:多層建筑按人均建筑面積40平方米安置,小高層建筑按人均建筑面積43平方米安置,高層建筑按人均建筑面積47平方米安置。而生活保障用房,則按人均建筑面積30平方米予以保障。

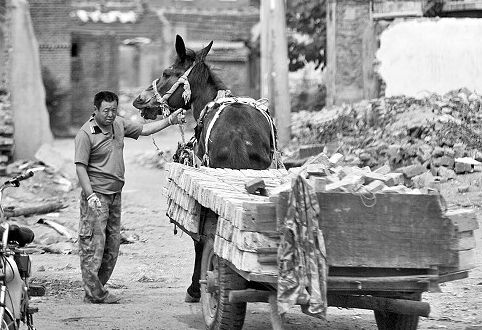

正在拆遷改造的城中村

正在拆遷改造的城中村城中村改造進程中,城中村村民們最關心的,就是安置保障標準。在上述意見中,濟南不僅明確“原集體經濟組織成員可獲得享有完全產權的安置房屋”,還明確了安置房分配細則:安置房在考慮公共面積分攤的情況下,多層建筑按人均建筑面積40平方米安置,小高層建筑按人均建筑面積43平方米安置,高層建筑按人均建筑面積47平方米安置。

此前,濟南曾規定,在城中村改造中需按照人均25平方米用地面積,核定村民生產生活用地規模。但在實際操作中,部分村居土地面積過少,無法滿足這一標準。上述意見中提出了“生活保障用房”的概念,并明確:生活保障用房按人均建筑面積30平方米予以保障,建設資金按普通商品住宅的建安成本納入改造成本,超出部分由集體經濟組織自籌,產權歸集體經濟組織,未經批準不得轉讓,其收益用于保障原村民的未來生產生活。選擇貨幣安置和保障的,按應安置和保障面積給予補償,補償價格按同地段安置(保障)房市場評估價核算。

另外,我市還規定,在城中村改造過程中,長期在本村居住的非本村集體經濟組織成員住戶,經村民代表大會研究同意,并由區政府認定后,可與村集體經濟組織成員一并安置,但不享受保障房政策,解決方式為自購安置房,價格可享受高于成本價、低于市場價的優惠。安置補償方案要經村民(股東)代表會議討論通過,由征收人與村集體經濟組織簽訂安置補償協議。

中國潮人怎么玩游艇

中國潮人怎么玩游艇