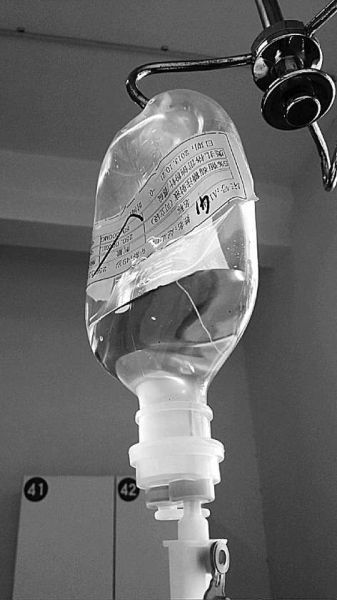

輸液瓶中出現乳白色、不溶性異物(圈中所示)。□記者 肖芳 報道

輸液瓶中出現乳白色、不溶性異物(圈中所示)。□記者 肖芳 報道原標題:輸液瓶中驚現異物患者 發現時液體已經接近輸完

■ 貼近民生看服務

核心提示

10月22日,濰坊的趙先生在輸液過程中,發現輸液瓶中有一塊綠豆大小、乳白色、不溶性異物微粒。由于此時瓶內液體已接近輸完,趙先生家屬擔心已輸入體內的藥液可能已被污染,會對身體健康造成損害,遂要求濰坊醫學院附屬醫院對剩余藥液和瓶中異物進行鑒定,并查清其對身體健康是否產生危害。但院方稱,異物只是瓶塞穿刺過程中產生的碎屑,在醫院輸液過程中并不鮮見,對人體健康不會產生影響。經過多次溝通談判,濰醫附院承認在操作上存在疏忽,決定對趙先生進行經濟補償。

□ 本報記者 肖芳

11月1日,本報編輯部接到讀者投訴,稱濰坊市民趙先生因病入住濰坊醫學院附屬醫院(以下簡稱濰醫附院),在輸液過程中發現輸液瓶中有一塊綠豆大小、乳白色、不溶性異物微粒。趙先生家屬擔心藥液對身體健康有害,要求對剩余藥液及瓶中異物進行鑒定。濰醫附院則辯稱,瓶中異物為瓶塞落屑,對人身健康無礙。雙方僵持數日,至今未妥善解決。記者遂于11月1日趕赴當地,就此展開調查。

輸液瓶中發現不溶性異物

據趙先生的家屬介紹,10月12日,趙先生因腦供血不足到濰醫附院就診,后被該院神經內科收住入院。入院后,經過進一步檢查,醫院安排趙先生每天接受輸液等常規治療。

10月22日9時30分左右,趙先生正在按慣例進行輸液。一瓶藥液將要輸完時,他突然發現輸液瓶內有一異物。在其家屬拍攝的一段現場視頻中記者看到,這個輸液瓶中的異物呈乳白色,肉眼可見,形狀不規則,大小約如同綠豆,質量較輕,在瓶中不斷上下浮動。

趙先生見狀,立即通知了護理人員。沒想到,護理人員前來察看后表示,“類似情況經常發生,對人體不會有影響”,且并未采取任何措施,這讓趙先生頗感意外。他不知道輸液瓶中異物到底為何物?更擔心其會隨藥液進入自己體內,對身體健康造成進一步傷害。在他的強烈要求下,護理人員最終不得不停止了繼續輸液。

由于此時瓶內液體已接近輸完,趙先生家屬擔心已輸入體內的藥液可能已被污染,會對身體健康造成損害,遂要求院方對剩余藥液和瓶中異物進行鑒定,并查清其對身體健康是否產生危害。

10月23日,趙先生的家屬和濰醫附院就此事進行了協商,雙方同意由濰醫附院藥劑科找相關機構對藥液和異物進行鑒定,趙先生家屬遂將剩余藥液交給了藥劑科。但是直到現在,趙先生一家也沒有拿到鑒定結果。

剩余藥液檢驗遇難

對于為何遲遲沒有鑒定結果,濰醫附院藥劑科給出的解釋是:已開封藥液無法進行檢驗。

記者咨詢山東省食品藥品監督管理局等相關機構得知,濰醫附院藥劑科關于“已開封藥液無法檢驗”的說法并非沒有依據。

根據《藥品質量監督抽驗管理規定》,在藥品檢驗時,抽樣應當“檢查藥品貯存條件是否符合要求”。這一規定,具體到藥檢部門的實際操作中,往往會要求樣品須“外包裝無破損且封口處完好”。輸液瓶中剩余的藥液不再是原始狀態,跟空氣接觸后可能已受到污染,因此無法進行檢驗。此外,國家頒布的現行藥品標準均是單品種藥品的檢驗標準,靜脈滴注時藥品一經混合,即為多種藥品的混合物,沒有法定的檢驗標準,藥檢部門也就無法就該藥品是否符合規定給出結論。這就意味著,藥檢部門不能對患者拿來的剩余混合藥品進行檢驗。

但是,這并不意味著輸液瓶中剩余藥液的安全性將無從知曉。在有藥品標準的前提下,食品藥品監督管理局藥檢部門可以對患者使用的同一廠家、同一規格、同一批號的藥品進行抽樣檢驗。

記者從趙先生家屬所拍攝的視頻中發現,輸液瓶上所貼標簽顯示,趙先生當時正在輸入的藥液為250毫升“5%葡萄糖注射液(可立袋)”和80毫克“奧扎格雷鈉粉針”。前者生產廠商為四川科倫藥業股份有限公司(以下簡稱科倫藥業)。

記者和趙先生家屬電話聯系到科倫藥業山東代理商。對方表示,藥品生產企業會對其生產的藥品進行質量檢驗,不符合國家藥品標準的不得出廠。趙先生所使用的可立袋注射液,同批次的藥品仍有庫存,如果趙先生要求抽樣檢驗,科倫藥業可承擔檢驗費用。

醫院辯稱瓶塞碎屑同意賠償

了解相關情況后,趙先生家屬便要求濰醫附院對同批次藥品進行檢驗。沒想到,濰醫附院并未同意。該院藥劑科一位主要負責人表示,趙先生輸液瓶中的異物,只是瓶塞穿刺過程中產生的碎屑,在醫院輸液過程中并不鮮見,對人體健康不會產生影響。

這一說法,讓趙家人很是擔憂:“醫院竟將這種異常現象視作平常,對患者安危冷漠以對。到底是護士操作不當導致的碎屑,還是藥品本身質量有問題?都還沒有鑒定,怎么就有了結果?”

11月1日,記者和趙先生家屬再次聯系到濰醫附院藥劑科,該負責人依舊表示:輸液瓶中的異物是瓶塞碎屑;瓶塞無菌、無毒、無害,不會引起感染;輸液管中靠近針頭的地方裝有終端過濾器,碎屑不會進入體內,對患者身體健康無害。

記者了解到,國家食品藥品監督管理局制定的《國家藥品包裝容器(材料)標準》(YBB00052005)規定,允許膠塞、墊片等在穿刺后產生一定數量的落屑。

但問題的關鍵在于,濰醫附院如何確信瓶中異物確為瓶塞落屑?對于這一問題,該藥劑科負責人坦承:沒有進行檢驗,是根據經驗判斷的。

由于院方目前沒有提供權威證據證明異物是瓶塞落屑,趙先生的家屬無法認同醫院的說法。

趙先生家屬認為,即使退一步講,輸液瓶中異物確為瓶塞碎屑,醫院也難逃管理疏漏、操作不規范的責任。“三查七對”是臨床護理工作中的一項制度:“三查”,即操作前查、操作時查、操作后查;“七對”,即對床號、姓名、藥名、濃度、劑量、時間、方法。在靜脈輸液過程中,對不溶性微粒污染的檢查和防范,一直是護理工作的重中之重,醫務人員不應有所疏漏。

經過多次溝通談判,濰醫附院承認在操作上存在疏忽,決定對趙先生進行經濟補償。目前,雙方正就具體補償細節進行協商。

中國潮人怎么玩游艇

中國潮人怎么玩游艇