臨淄山王莊西漢兵馬俑遺址出土的彩繪陶器。

臨淄山王莊西漢兵馬俑遺址出土的彩繪陶器。記者從臨淄區文化出版局了解到,臨淄山王莊西漢兵馬俑彩繪陶器歷經三年的修復和整理,已初步完成修復工作,并將于6月20日在臨淄區齊國故城遺址博物館正式對市民開放。

歷經三年 完成修復

臨淄區山王莊兵馬俑坑的考古發掘自2007年12月開始,臨淄區文物局清理出了5座漢代墓葬,1座南北長15.45米,東西寬3.5米的兵馬俑坑。并于2008年1月26日完成了全部清理和繪圖工作。省文物局和臨淄區文物局聯合組成考古隊,進行全面發掘和保護工作。

“2008年冬天,所有文物的出土工作已經基本完成。”臨淄齊國故城遺址博物館辦公室主任于焱說,由于怕兵馬俑上的彩繪脫落氧化,工作人員用保鮮膜連同泥土和俑體一同封存到庫房中去。同時,考古人員立即向國家文化局呈送了關于臨淄山王莊西漢兵馬俑的保護方案。國家文物局在2009年組織了包括臨淄區文化出版局5名技術人員在內的關于彩繪文物保護的培訓班。2011年,臨淄齊國故城遺址博物館與陜西秦俑博物館合作,啟動了臨淄山王莊西漢兵馬俑彩繪陶器修復項目。歷經三年的修復工作,500余件套彩繪兵馬傭已全部修復完畢并完成復原布展,將于6月20日正式向游客開放。

反映漢代武將城市生活

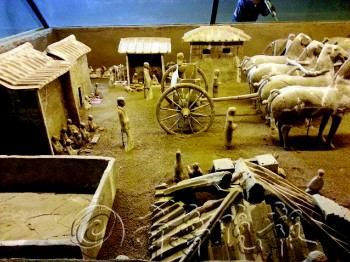

展坑內多為車馬俑、兵俑、陶樓、陶倉、動物俑,同時還有穿著服飾華麗的侍傭、牽馬俑,以及樓頂之上的觀賞俑、模仿禮器形制的陶明器鈁、耳杯等文物。車馬俑陣由5輛單轅4架馬車和46騎騎兵組成,步兵方陣由300多名身著鎧甲的步卒俑組成,第三部分由陶樓、陶倉、馬車等組成。俑坑內的陶樓房、車馬、陶俑等制作精良,色彩艷麗,保存較好。而陶闕、門房、樓房等則形成一個完整的莊園式布局,屬于前有闕樓、后有三進庭院的大型住宅院落,氣勢宏大,令人震撼。再現西漢時期城市生活、大貴族莊園布局和車馬出行盛景,這種綜合制的俑坑在山東是首次發現,在全國也不多見。

據了解,我國現在共發掘出了8座車馬俑坑,但大多反映的是兵馬出行的戰爭場面,而臨淄山王莊西漢兵馬俑確顯示了一隊兵馬從家族院落出行的場景。并且陶樓、陶闕大都是在東漢陪葬中出現,這是首次在西漢陪葬坑內發現。

墓主人身份仍未確認

坑內文物雖然種類繁多,但排列規整,布局清晰,說明了墓主有很高的社會地位。從發掘工作開始,考古人員便開始注意研究俑坑內陶車馬的排列。從車馬出行主體內容看,大體以前院大門、后院大門分為前、中、后三個部分。第一部分由闕門到前院大門前,是由騎俑及車馬組成的護衛方陣,主要是5輛獨轅車和7組護衛騎俑。從前院大門內到后院大門前為第二部分,主要是由步兵俑組成護衛方陣,其中有手持盾牌的站立步兵俑、坐俑、蹲俑,中間有建鼓和擊鼓手,并有個別的騎俑、文吏俑、侍從俑等。第三部分為院落中的后院,為主人出行方陣,有4輛車和武士護衛俑、侍從俑組成。東側3輛車前后排列,前面2輛獨轅軺車為主車,后面1輛為雙轅車,駕3馬,主車西側還有1輛獨轅侍從車。

這樣的排列形式在國內的俑坑中也是不多見的,表現的應該是當時的達官顯貴的出行儀仗。從俑坑的規模、院落的布局、陶俑和車馬的整體組合以及器物特征看,俑坑的年代大約在西漢早中期。這個俑坑地處漢代齊國都城臨淄附近,出土的陶闕為二出闕,隨葬的車馬達11輛之多,按照漢制,陪葬坑的主人具有比較高的地位,可能屬于齊國王侯年俸或二千石以上的達官顯貴。

雖然出土的種種器物表明,墓主人應該是西漢早期到中期的一個王或侯。“至于墓主人的具體身份還需要進一步的考古工作來補充。”于焱說。

中國潮人怎么玩游艇

中國潮人怎么玩游艇