考古發掘現場,這里以前是一個廢棄的水塘。

考古發掘現場,這里以前是一個廢棄的水塘。 現場挖掘出的一根60厘米長的大型動物肋骨化石。

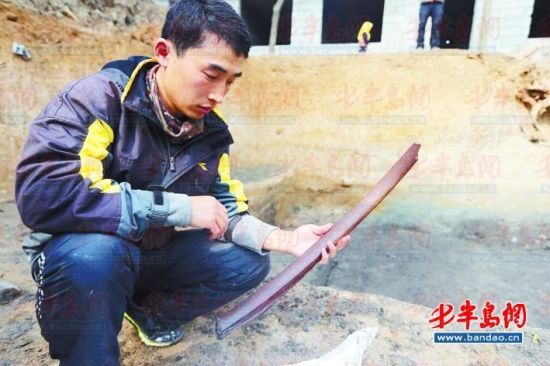

現場挖掘出的一根60厘米長的大型動物肋骨化石。“一萬年前,大象在這里漫步,披毛犀在這里四處奔跑,潺潺溪流從這里匯入大海,先人在這里邊欣賞美景邊吃肉。”近日,中科院古脊椎動物與古人類研究所與青島市文物保護考古研究所,聯合對原膠南大珠山的舊石器遺址進行發掘,出土了大量的動物骨化石以及人工打制石器。考古學家發現,早在一萬年前,遠古人已在大珠山打獵生活。11月1日記者探訪時,考古人員當天發掘出一根60多厘米長的罕見獸肋骨和一根鹿角。考古專家表示,萊西舊石器時代遺址只是在地表調查,這是青島首次對舊石器時代遺址進行發掘,先后發掘出400斤、500多件動物骨化石等文物,這些文物證明了早在一萬多年前青島就有人類在此生息繁衍。

■探訪怕“傷”古物一天挖十幾厘米

11月1日上午,記者來到原膠南市喬家洼村,在村子西邊一處隱秘的山坡上,找到了考古發掘現場。這里位于大珠山腳下,緊靠珠山秀谷景區。

考古現場已經挖出了一個深4米多、長寬各約七八米的深坑,幾名考古隊員在坑里小心翼翼地挖著土,每挖一會兒,就將土鏟到小推車上運走。“一天也就挖個十幾厘米,不能挖快了,萬一損壞到古物那就太可惜了。”一名考古隊員說。

在挖掘坑的旁邊,一些出土的物件被仔細地分類記錄,分別裝進透明塑料袋里保存。還有兩名考古隊員專門清洗挖掘出來的物件。“大部分都是動物的骨頭化石,還有一部分人工打制石器和未完全石化的樹木殘塊。”考古隊員說。

“這兩個用錫紙包起來的是什么?”地上的一個筐子中 ,兩根長長的物品引起了記者的注意。“這是我們今天上午發掘出來的最大的兩件骨化石,一個是大型動物的肋骨,雖然已經斷了,但還是有60多厘米長;另外一個是鹿角,用錫紙包好是為了避免風化 。”考古隊員說完,給記者展示了一根較長的骨化石,這根骨化石通體呈棗紅色,十分漂亮。“這根獸肋骨是斷的,實際比現在還長,這個動物肯定比牛、馬大,具體什么動物不清楚,需要帶回去研究才能確定。”考古隊員說。

在挖掘的坑內,墻壁土層紋理清晰,顏色也有明顯差異。“最底下黑色的是淤泥,上面是黃粘土層,再往上是黃土層。我們最先發掘出的骨化石就是從黃土層里發現的。”考古隊員稱,有黑色淤泥出現,說明遺址所在的區域在萬年前就是一條河流,而發掘出來的文物相對集中地出現在不同的土層里。就在考古挖掘現場南側不遠處,山體巨石下方仍有一條東西向的小河延伸向遠方,只是河中沒了潺潺流水。在挖掘現場東南方向約100米的位置,新修的公路上還修筑了一座橋橫跨這條小河 。

“從10月19日開始挖掘,已經十多天了,我們收獲頗豐。”一位滿頭大汗的考古隊員說。地上一個鐵絲編成的器皿中,盛放著黑色的塊狀物,這是挖掘出來的骨化石。“這些骨頭由于長期埋在地下,里面的鈣質流失,與淤泥里的物質交換,成了黑色。”而另一個塑料盒中,則放著早期人類使用的打火石。還有一些較大的鵝卵石,很有可能是早期人類狩獵時使用的武器。

在挖掘坑邊的高處,放著一個黃色的三腳架儀器,一名考古隊員介紹說,這叫全站儀,是用來測量空間三維坐標的。“文物在出土時要記錄三維坐標及產狀記錄,出土的每一件標本都單獨編號,單獨包裝收取,或用石膏固定,取回進行室內修復。”考古隊員說。

■揭秘

1萬年前,古人慧眼看中大珠山

臨近中午,考古隊員開始收拾上午的收獲,上午發掘出的古物足足裝了3大袋子。“每天都發掘出很多文物,我們近半個月的時間里,發掘出差不多400斤的骨化石、人工打制石器還有一些樹木殘塊。”考古隊員說。

“400斤的出土文物能還原當時的生活,一萬年前先人就在這里生息繁衍。”考古隊員說,這次發掘的古動物化石和石器種類多樣,還原了當時人們的生活習慣和生存環境,專家們根據出土文物推斷,祖先很早之前就在大珠山定居,他們在這里繁衍生息,良好的環境和勤勞的先人創造了燦爛的文化。

“你看這個地方,依山傍河 、斜坡向陽、植物茂盛,而且距離大海也很近,是個風景秀美的生存沃土。在這里發現古人生活的痕跡,說明這個地方一萬多年前就是一個非常適合生活的地方,旁邊的大珠山現在已經成了旅游景區了,這說明古人當初選擇在這里生活的眼光是非常棒的。”采訪中 ,一位考古隊員笑著說,“遠古人都是依水定居,可以推測這個地方是一條河流,有山有水真是個好地方……”

大象犀牛羚羊,都曾在這兒奔跑

考古隊員說,當他們發掘到距地表3米深的位置時,就發現了保存很好的更新世(地理學名詞,是第四紀的第一個世,距今約260萬年至1萬年)晚期的地層堆積,里面有大量的動物骨化石。目前,考古隊員已經提取有鑒定意義的化石標本500余件,包括動物的下頜及牙齒、肢骨、髖骨、角、肋骨等,至少涉及象、披毛犀、普氏羚羊、野豬、馬、鹿、牛等十余種典型的更新世晚期動物。此外,考古隊員還發現了一些沒有完全石化的樹木殘塊。“這些動植物化石為大珠山遺址提供了很好的年代依據,對于研究當時古人類的生存環境提供了豐富的一手資料。”考古隊員說。

最讓考古隊員興奮的,是在地層中發現了確切的人工打制石器(舊石器),這些打制石器證明了大珠山遺址是萬年前的舊石器遺址。目前,考古隊員已經提取了人工加工痕跡明顯的石器標本100多件。這些石器包括石核、石片、石器工具等,用料多為灰黑色火山巖和石英,堅硬且韌度較高,人工打制痕跡明顯,石器加工精致,出土時仍比較鋒利。“挖掘出土的這些石器,打制技術已經十分成熟,與中國北方地區其他舊石器時代晚期遺址發現的石器類型相同,都是以小型刮削器為主,石器刃部加工精細,反映出1萬~3萬年前古人類為適應寒冷的自然環境,以狩獵采集為主的遷徙生活方式。”考古隊員介紹,這處遺址還能至少再往下挖掘一米多深,“希望會有更多讓人欣喜的文物出土。”

舊石器遺址,島城首次發掘

“舊石器時代的考古發現,一直以來是山東地區考古工作的薄弱環節。有地層依據的舊石器時代遺址,也是青島考古的空白。”青島市文物保護考古研究所工作人員林玉海告訴記者,此前青島地區發現的最早的人類遺址是即墨北阡新石器時代早、中期遺址,其年代上限是距今7000年左右的北辛文化時期。

一般來說,考古有考古調查、考古勘探、考古發掘三種形式,萊西大沽河流域舊石器時代遺址是考古調查,而這次是真正意義上的考古發掘,大珠山遺址的發現讓考古隊員非常興奮,該遺址的發現對于豐富青島舊石器考古學文化有著重要的意義。據了解,該遺址的發現對進一步研究青島遠古人生產、活動、遷徙等具有重要意義,印證了“文化青島”,是青島“探源工程”的歷史新跨越,對青島地區乃至山東早期人類居住繁衍生存的歷史有重要意義。

此外,據考古專家介紹,目前他們取得階段性成果,下一步仍將繼續發掘,此外他們還將對發掘的文物整理、分類、并做進一步的深入研究,并制定古人類舊石器考古的長遠規劃。

■鏈接

挖井發現該遺址穿越青島一萬年

“誰能想到這個地方竟然有古人生活的痕跡,俺村里人聽說后都跑過來瞧瞧。”喬家洼村的居民王女士告訴記者,“尤其是村里一些老頭老太太,盡管腿腳不靈便,還是拄著拐棍來到這里,看從土里挖出了什么東西。”

據了解,大珠山遺址早在1982年就已經被發現,原膠南縣喬家洼村村民曾在遺址所在位置挖井取水,發現過動物化石,隨后這里成為一個廢棄的水塘。2012年4月,考古人員在喬家洼西側河流北岸發現了動物化石和人工打制的石器。2012年11月,考古專家們通過對地層堆積的考古勘探及石器、化石標本的鑒定,確定了該遺址是一處重要的舊石器時代晚期遺址,并將該遺址命名為“大珠山遺址”。通過目前的考古挖掘工作,青島的歷史至少可追溯到萬年以前。

同樣,在即墨北阡遺址的考古發掘也收獲不小,目前共出土可復原器物3000余件。北阡遺址主要反映了新石器時代的大汶口文化時期和西周至春秋階段,最下層為距今7000年的北辛文化晚期,文化遺存豐富。

在萊西的大沽河流域,2012年3月,青島市文物考古部門在萊西夏格莊鎮以及孫受鎮調查時,發現了多處疑似舊石器地點。經專家評鑒,其中有100多件收集到的石器標本屬于舊石器時代的石器。專家稱,此次舊石器時代考古發現在青島地區乃至膠東地區都屬首次,但此次考古調查并沒有進行考古挖掘。

文/本報記者 徐杰 劉鑫 實習生 張欣健 圖/本報記者 陸金星(署名除外)

中國潮人怎么玩游艇

中國潮人怎么玩游艇