曲阜開展“百姓儒學”工程兩月余,為普及儒學,改善民風;村民認可課程內容;師資力量成主要問題

在儒學升溫的大背景下,孔子故里山東曲阜,正以行政手段高調推行一項“百姓儒學”工程:將為下轄405個村莊配備儒學講師,向村民講授“孝道”等儒家傳統文化。

曲阜為這項工程賦予了“營造健康向上的村風民風、推動中華傳統美德創新性發展”的美好內涵。

但各種情況表明,師資力量不足、如何調動村民參與熱情、如何將活動持久化等,正成為考驗這項工程的現實問題。

10月14日晚,曲阜市石門山鎮大廟村村委會大院,聚光燈將廣場照得雪亮。來自曲阜的導游陳萬鳳站在半人高的長條桌前,用帶山東口音的普通話,講授《論語》中有關孝道、禮儀的儒學主張。

她的聽眾是大廟村100多位村民。像中國多數鄉村一樣,大廟村年輕人大都外出務工,村里多是老人與婦孺。當晚,約20個小孩被家長帶來聽課,他們全場不斷跑動、嬉鬧。一個男孩跑上講臺,朝下面做鬼臉,引發一陣哄笑。

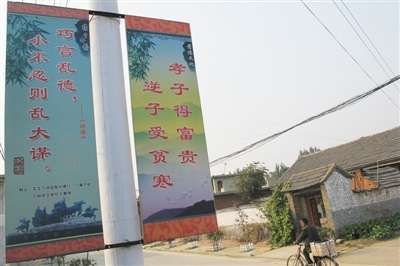

孔子故里——山東曲阜正進行一場政府主導的儒學下鄉工程:為下轄的405個村莊每村配備一名儒學講師,并配套推行一村一座儒學書屋,一村一臺儒學新劇,一家一箴儒學家訓。

這場聲勢浩大的活動被命名為“百姓儒學”工程。

這是“百姓儒學”工程第一次在大廟村開展。兩個多月以來,類似大廟村儒學講堂的場景,每天都在曲阜的大小村莊中出現。

“聽不懂”和“都是好事”

部分村民反映老師講的課程聽不懂,但多數村民認可課程內容,認為可以起帶動作用

陳萬鳳講課的主題是“孝道”和“禮儀”。她通過《論語》中的故事,引出孔子的話,再講解具體含義。

“孔子有一個學生叫子游,問什么是‘孝’。孔子說:今之孝者,是謂能養,至于犬馬,皆能有養,不敬,何以別乎?”

陳萬鳳解釋道:“人們以為給父母吃穿就是‘孝’。但孔子說,如果只是如此,而對父母不懷尊敬,那跟圈養犬馬有什么區別呢?”

陳萬鳳又強調了一句:“孝敬父母,態度很重要。”

今年8月起,曲阜市開始在下轄包括周莊村、大煙村、葫蘆套村、星家村等10個村莊試點“百姓儒學”工程。試點兩個月多后,目前曲阜正在全市所有村莊中鋪開這一工程。

10月12日至15日,新京報記者走訪了試點村中5個村莊超過40名村民,多位村民都認為“講得不錯”。

“人們結合老師講的對照自己做得不好的地方,還挺帶動大家的。”陵城鎮星家村一位楊姓村民說。

但部分村民也提出,老師講課經常“聽不懂”。

吳村鎮峪西村的孔敏對一次講課印象深刻:“兩個人邊說邊唱,唱得咱老農民可高興了。”

離場率較高也是村民普遍提到的問題。“還沒講完,一半的人都走了。”

“閑著也是閑著,村里讓去就去了。”周莊村馮阿姨說,“孝順的人不用講也孝順,不孝順的人講了也沒用。”

孔子故里的村民們對于“儒學”并不陌生,當地保留著濃厚的傳統禮儀和觀念。“如果不孝順,會被同村人笑話,甚至嫌棄。” 大煙村一位年輕村民說。這與“百姓儒學”工程講授的許多理念不謀而合。

講師陳萬鳳也認為,在農村,傳統的孝道、禮儀等秉承得比較好。

在尼山鎮周莊村村民蔡祥英看來,講課老師所講內容為“文明禮貌那些事”,“都是好事”。

“給村民講課很難”

老師們認為在秩序維護和與村民溝通上存在困難,但這也正是講課的意義所在

45歲的陳萬鳳是孔子旅游集團導游有限公司的專職導游,已經下鄉講了三場課,算較有經驗的講師。

14日講課前,她和坐在前排的老人簡短交流,老人希望聽到貼近生活的內容。她便臨時將“孔子生平”的主題,變為了“孝道”和“禮儀”的主題。

盡管有不少村民離場,陳萬鳳覺得“這次效果還行”。

她在第二次下鄉講課時,曾遇到村民“搗亂”。 那是9月底在尼山鎮大煙村。“講到公平時,一個約50歲的男人站起來說,哪有公平?我們村前開了一座山,院子里全是飛塵,沒人管。”陳萬鳳很無奈,“他可能把我當成政府的人了。”

陳萬鳳與其他下鄉的老師們溝通過,大家共識是:給村民講課是非常難的事。

講師袁雅靜說,有些村民聽課時在下面聊天;小孩很多,總跑來跑去。

在曲阜兩年前開展的“彬彬有禮道德城市建設”活動中,袁雅靜講了20多場課,受眾均是政府機關、學校、社區等的城市居民。她覺得無論維護紀律還是溝通,“容易多了。”

但在陳萬鳳等講師看來,改變村民的上述狀況,正是這項工作的意義。

她覺得,授課時與村民多互動一些或許能改善授課效果,“我們需要了解村民想聽什么,適當調整講課方式和內容。”

作為招募并培訓儒學講師的主要單位負責人,曲阜市旅游局局長孔國棟也意識到了這個問題。他說,只依靠課堂上的學習難免枯燥和單一,下一步將推出參與性強、趣味性足的活動,例如講“如何提高果樹成活率”等內容。

新京報記者走訪的農村中,以老年人和兒童居多,青壯年大多外出務工。尼山鎮周莊村村支書馮敬華介紹,該村留守村民的平均年齡達到了50多歲。

“無論是孝順老人,還是教育孩子。都是青壯年的責任。但這個群體卻缺席了聽課。”陳萬鳳說。

中國潮人怎么玩游艇

中國潮人怎么玩游艇