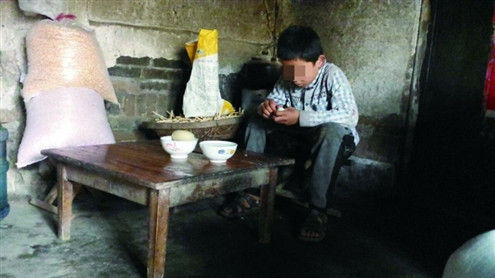

友友在五嬸家吃了一頓飯:半個(gè)饅頭和半個(gè)咸雞蛋

友友在五嬸家吃了一頓飯:半個(gè)饅頭和半個(gè)咸雞蛋 友友背上被父親砍傷的刀疤

友友背上被父親砍傷的刀疤 友友晚上就睡在這堆玉米皮中,冷了就蓋上塑料紙

友友晚上就睡在這堆玉米皮中,冷了就蓋上塑料紙對(duì)于濰坊的10歲小男孩小友友來(lái)說(shuō),家不再是溫暖的字眼,而是充滿著暴力的壓抑感。父親,更成為他心中的噩夢(mèng)。小友友因在家中屢遭父親責(zé)打,不得已露宿街頭,目前已在南流鎮(zhèn)村里流浪近10天。學(xué)校不敢去,白天吃不飽,家外的柴火堆成為他棲居之地。昨天,本報(bào)記者現(xiàn)場(chǎng)采訪獲悉,友友的父親甚至曾拿刀將孩子砍傷。如今,無(wú)處可去的友友只希望哥哥或者媽媽能早日來(lái)將他接走。

有家不敢回 一天吃不了一頓飽飯

在這個(gè)小村子里,提到友友,村民們都知道。今年剛10歲的他,現(xiàn)在整日在村里游蕩,學(xué)校不敢去,家更是不敢回。

經(jīng)常見(jiàn)到友友的村民李女士告訴記者,這次暑假開(kāi)學(xué)后,友友就不怎么去上學(xué)了。最近一周,她看到孩子徹底不去學(xué)校了,白天背著書(shū)包在村里轉(zhuǎn)悠,餓了就找點(diǎn)吃的。到了晚上睡覺(jué)的時(shí)候,友友就隨便找個(gè)柴火堆,蓋上塊塑料紙對(duì)付一夜。“我問(wèn)他為什么不回家,他說(shuō)只要一回去,他爸爸就打他,即便不喝酒也這樣。”李女士說(shuō)。

記者了解到,友友的媽媽早在幾個(gè)月前就已經(jīng)離開(kāi)家了,原因也是受不了家庭暴力。看到孩子那么可憐,李女士從家里拿出吃的給友友。“我都是悄悄送過(guò)去,他父親看見(jiàn)了會(huì)不樂(lè)意。”

從村民口中,記者得知,友友的父親在家排行老四,上面有三個(gè)哥哥,下面有兩個(gè)弟弟。而友友的奶奶年事已高,神志不清的老人無(wú)法照顧孩子。據(jù)記者了解,附近的村民都知道此事。“我天天看到友友背著書(shū)包從我家門前經(jīng)過(guò),那天,我還給了他兩個(gè)燒餅?zāi)亍!贝迕駨埓髬屨f(shuō)。

整日在村里游蕩睡在路邊柴火堆里

初見(jiàn)友友時(shí)正值中午,村中的小路上并沒(méi)有太多的人。根據(jù)村民的描述,記者一眼就認(rèn)出了友友,他跟在一名中年女子的身后,低著頭從一個(gè)狹窄的小巷子里走出。

眼前這個(gè)叫友友的孩子,上身穿著一件藍(lán)白格子襯衣,下身穿著一條灰黑色的絨布褲子。雖然衣服已經(jīng)很臟,但友友每一個(gè)扣子都扣得整整齊齊。友友腳上穿著一雙深色的涼鞋,腳上沾滿了泥。

走在前邊的這名中年女子,是友友的五嬸,孩子的五嬸說(shuō):“我常年在外打工,剛從外邊回來(lái),才聽(tīng)說(shuō)友友的事情,就把他叫到家里吃點(diǎn)飯。”在記者與孩子五嬸交談的過(guò)程中,友友始終低著頭,靠在墻上。走進(jìn)友友五嬸的家,記者看到院里有一間平房,爐灶就在屋里,屋內(nèi)的四壁都被熏黑。友友五嬸在凳子底下的塑料罐子里掏出了兩個(gè)咸雞蛋,在院子里的水龍頭前沖了沖,裝進(jìn)了碗里。搬過(guò)了一張立在墻邊的桌子,把咸雞蛋擺上桌后,友友五嬸又掰了半塊饅頭遞給了友友。

友友坐下后,拿起一個(gè)咸雞蛋剝開(kāi)了一半,慢慢嚼著饅頭。不一會(huì)兒,半個(gè)饅頭吃完了,友友沒(méi)有伸手再拿,沒(méi)吃完的咸雞蛋也放回了碗里。

吃完飯后,友友帶著記者來(lái)到了五嬸家門口的自己的“家”:電線桿下堆放著一堆玉米皮,旁邊還有一塊塑料紙,是友友的被子,“冷的時(shí)候我就蓋這個(gè)……”當(dāng)記者問(wèn)到晚上冷不冷時(shí),友友點(diǎn)了點(diǎn)頭。

相關(guān)新聞:

中國(guó)潮人怎么玩游艇

中國(guó)潮人怎么玩游艇