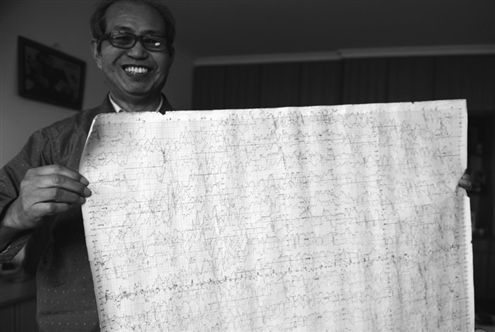

楊振山老人展示其手繪的“氣象圖”

楊振山老人展示其手繪的“氣象圖”家住軍秀家園,今年已經72歲的楊振山有一個特殊的喜好:搜集報紙的氣象資料。從1996年至此,他的這個愛好已經持續了17年。細心的楊大爺會將每年的氣象資料都繪制在1張1米多長,半米多寬的大紙上,10多年來他繪制的氣象圖已經有兩大張。因為有這個愛好,楊大爺已經成了小區內的業余氣象專家。對此,楊大爺笑稱,“這個專家并不好當,老天爺的脾氣不好捉摸。” 文/記者 李林超 圖/記者 傅琪媛

日積月累17年間每天記錄氣象信息

楊大爺告訴記者,以前還沒退休時,他就養成了每天瀏覽天氣預報的習慣,“我曾經負責過單位宿舍樓的建設,樓房的建設對天氣的要求很高,一些關鍵環節都是根據天氣來安排施工,最后工程很順利完工。”楊大爺表示,退休后自己的這個習慣逐漸成了他的愛好。“我每天都看報紙,先將報紙上的氣象資料記錄到日歷本上,然后每隔幾天就匯總一次資料,將這幾天的信息繪制到那張‘氣象圖’上。”

記者注意到,楊大爺口中所說的“氣象圖”,有1米多長,半米多寬,紙張上面密密麻麻的全是小方格,“這種紙是建筑繪圖專用紙張,在這紙上,每兩個橫著的小格子就代表一天”。記者看了楊大爺繪制的兩張“氣象圖”后發現,上面的最早時間是1996年,“如果我去外地耽誤了畫‘氣象圖’,我回家第一件事兒就是要把它補上,不能讓這個折線圖中間出現斷裂。”

與時俱進“氣象圖”上也有霧霾這項

楊大爺的第一張“氣象圖”從17年前就開始使用,上面記載了從1996年到2008年的氣象資料,因為使用時間較長,紙張都已經泛黃。“我用折線來表示氣溫的高低變化,高溫用紅線,低溫用藍線,要是碰到下雨的天氣我會用藍色的彩筆將這一區域涂成藍色,如果有大風天氣我就在那天畫個箭頭,用箭頭的方向表示風向。”

看著“氣象圖”,即使是距今已經十幾年的氣象信息,楊大爺也能“穿越”回去給記者講得井井有條,“1996年的冬天不算太冷,我數了數零下6度的天氣只有6天,去年市區的第一場明顯降雪是出現在11月4號,而今年進了12月份市區才正兒八經的下了場雪”。另外,記者注意到楊大爺“氣象圖”上的內容也在與時俱進,“自從報紙的氣象預報里面增加了霧霾這一項,我也開始在‘氣象圖’上體現出來,只要是有霧霾的天氣我就在相應的位置點上幾個點兒。”

多年記錄老人成小區業余氣象專家

記者注意到,從1996年至今,不只是每天的氣象資料,楊大爺還對每年的氣象資料進行了匯總,“每年結束時,我會總結下當年春節,中秋的時間,最低溫、最高溫及其對應的時間,另外還統計一下當年氣溫低于零下6度和高于35度的天數,然后再通過分析這一年的‘氣象圖’對當年的氣象信息進行總結,寫下自己的感受。”

在楊大爺居住的小區采訪時,記者了解到,因為總結過多年的氣象資料,小區的鄰居們都稱他為“業余氣象專家”,不過對于這個稱號,楊大爺謙虛地告訴記者,“老天爺的脾氣可不好捉摸,總結了這么多年的氣象資料,我更加體會到了天有不測風云這個詞。”

對于自己的這一習慣,楊大爺告訴記者,他會繼續堅持下去,“這個愛好讓我手腦并用,既活動了雙手也鍛煉了大腦。都說老有所樂,我覺得這也是我的樂子所在。”

中國潮人怎么玩游艇

中國潮人怎么玩游艇