◆PM10平均濃度比去年同期升高19.4%

◆二氧化氮平均濃度比去年同期升高14.6%

◆17市共出現重污染天數78天(次),比去年同期增加50天

◆除青島、淄博外,其他15市黃標車淘汰政策仍不到位

◆粗放管理加重污染,多市對揚塵沒有采取有效控制措施

□ 本報記者 王亞楠 本報通訊員 王靜雯

7月15日,6月份全省17城市大氣質量排名揭曉,至此,山東已連續半年每月公開發布這一排名及相應的大氣污染情況。就我省大氣環境質量現狀以及當前大氣污染的新特點、新趨勢等,記者專門采訪了省環保廳有關負責人。

濟寧臨沂空氣質量

改善幅度居前

每月發布17城市大氣質量排名時,總能引起公眾的關注和討論:有些城市一個月30天均是“藍天白云,繁星閃爍”(能見度≥10公里),而有些城市這樣的好天卻只有一兩天。

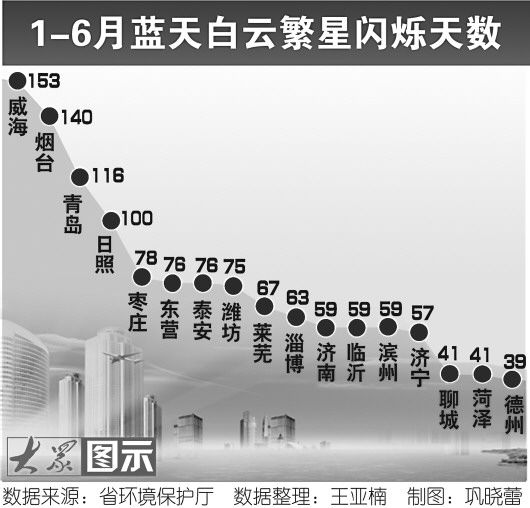

把上半年的數據整合分析,差距更是明顯:在今年上半年的181天中,威海“藍天白云,繁星閃爍”最多,達到了153天,其中3、4、5月份好天天數均達到30天,上半年好天概率高達85%!此外,煙臺140天、青島116天,分列第二、三位,好天概率分別為77%、64%。日照100天,列第四位;剩余的城市好天均不足一半。排在最后一名的德州,上半年僅有39天達到了“藍天白云,繁星閃爍”,約為威海天數的四分之一;菏澤、聊城以41天并列倒數第二。

當然,必須指出,由于氣象、地理等因素,沿海城市更利于大氣污染物的擴散,其空氣質量條件先天就較內陸城市更好。

其實,除了絕對值的排名,省環保廳還每月公布各市空氣主要污染物同比改善情況的排名。這個排名較少受到公眾關注,卻更能反映地方在治理大氣污染方面的“作為”和“不作為”。

省環保廳有關負責人告訴記者,在同樣的經濟形勢和氣象條件下,由于當地重視,采取了系列有效措施,濟寧、臨沂兩市,自2012年以來空氣質量改善幅度一直位居全省前3位,為全省的大氣污染治理樹立了信心。也有一些原本基礎較好,有的還是國家環保模范城市,比如濰坊、東營、聊城等排名下降。

擁堵狀態下汽車尾氣排放

是正常行駛的4-8倍

據省環保廳有關統計,今年1-6月份,全省PM10(可吸入顆粒物)平均濃度為166微克每立方米,比去年同期升高19.4%;二氧化硫平均濃度為74微克每立方米,與去年同期持平;二氧化氮平均濃度為47微克每立方米,比去年同期升高14.6%。17市共出現空氣污染指數大于300的重污染天數為78天(次),比去年同期增加50天。

大氣污染反彈明顯,除了年初持續的大范圍霧霾污染的影響,其他正在推高城市空氣污染的因素更值得關注。

上半年監測數據顯示,重點污染源,特別是在電力行業、水泥行業脫硝設施建設比去年同期大幅增加的背景下,工業點源的影響逐步變小,機動車和城市揚塵對二氧化氮和PM2.5(細顆粒物)的影響逐步顯現,尤其在淄博、德州、青島等城市表現明顯。

“首先是機動車!”省環保廳污染防治處處長肖紅說,機動車新增速度遠大于淘汰速度,導致城市主城區車輛擁堵,機動車無法按設計速度行駛,導致污染物排放量大量增加,“據測算,擁堵狀態下,機動車廢氣排放量是設計速度下的污染物排放量的4-8倍(不同車型有所差別)”。

在全省17市中,目前僅有青島市落實了黃標車限行并出臺了黃標車提前淘汰的經濟政策,淄博市自1月1日起在城區部分路段對黃標車實施了限行;其他15市限行措施和促進黃標車淘汰的政策仍不到位。

城市環境的粗放管理加重了空氣污染。肖紅說,空氣質量排名居后的城市,如濟南、東營、濰坊、聊城、菏澤等,城市揚塵沒有采取有效措施加以控制,在道路清掃、建筑工地遮擋、運輸車輛管理等方面多有不足,導致揚塵污染較重,直接造成空氣中PM2.5和PM10濃度較高。

揚塵弄臟空氣

拉高全省PM10

在17市大氣質量排名中,經濟并不很發達的菏澤卻經常“墊底”。據統計,今年1-6月,菏澤市空氣質量良好率為28.1%,列全省第17位,比全省平均水平低24.3個百分點。與去年同期相比,良好率下降了7.8個百分點。

分析各主要污染物,會發現菏澤的空氣污染很有特點:PM10平均濃度為220微克每立方米,列全省第17位;但二氧化硫、二氧化氮的平均濃度分別列全省第4、5位,且改善幅度列全省第3、2位。

從菏澤近年監測情況看也是如此:二氧化硫和二氧化氮的濃度較低,基本能夠達到二級標準要求,而顆粒物污染一直是導致其良好率2012年和今年上半年居全省最差的主要原因,由于該市顆粒物濃度值過高,也拉高了全省的顆粒物平均濃度。

究其原因,肖紅認為,一是城市環境管理不到位,拆遷改造、建筑道路施工、街道保潔等城市揚塵未采取有效防控措施,城市露天燒烤點多面廣,對顆粒物影響較大。二是機動車污染未采取有效控制措施,機動車環保檢測率低,摩托車、三輪車、拖拉機等車輛在主城區行駛,將道路和施工產生的顆粒物帶起,形成二次揚塵,對城市空氣造成較重污染。

當前,西部崛起已成為我省區域發展的重要戰略,其發展路徑選擇非常關鍵。菏澤市近年來大力發展化工、焦化產業,專家建議,應堅持生態優先,高度重視產業結構對環境和生態的影響,采取有效措施,最大限度減少化工、石化行業廢氣污染物的排放量,絕不能以犧牲資源和環境為代價換取經濟增長。

中國潮人怎么玩游艇

中國潮人怎么玩游艇