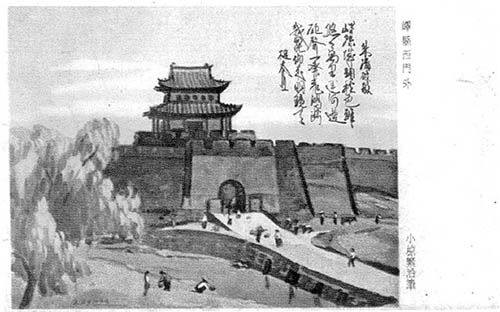

明信片上的“嶧縣西門外”影像

明信片上的“嶧縣西門外”影像原標題:日本軍郵明信片繪山東風景 見證日軍侵華史(圖)

軍用明信片是根據軍事、戰事用郵需要而發行,據史料記載,最早的軍用明信片是北德意志聯邦于1870年發行的,它專供普法戰爭中的德軍使用。軍用明信片問世,比奧地利的“世界第一片”只晚1年,在明信片的“輩分”中,應排“老二”。從此以后到20世紀初期,發行軍用明信片的只是歐洲幾個軍事強國和亞洲的日本,發行目的是供作戰官兵通信使用。近日,棗莊集郵愛好者楊金海在天津郵品拍賣會上購得一枚印有“嶧縣西門外”的日本軍郵明信片。

這枚印有嶧縣西門外風景的明信片由日軍侵略嶧縣時由隨軍畫家小椋繁治繪制,在日本印刷,規格為140毫米×94毫米,圖案畫面規格為95毫米×88毫米,由日本陸軍恤兵部發行。經過半個多世紀,如今這枚記載著特殊歷史的藏品又從天津一名藏家的手中回流到棗莊,它記載了一段特殊的歷史,成為日軍侵略棗莊罪行的佐證。明信片上的“嶧縣西門外”影像就是今天的山東省棗莊市嶧城區原嶧縣城池的西門外。

這枚明信片上的圖像,全方位展現了嶧縣西門外當時的風土人情,忠實地記錄了嶧縣西門城樓外優美的自然風光。在高大壯觀的嶧縣西門城樓外,不但有樹影婆娑的楊柳樹,還有汩汩流淌的承河水,河邊浣洗衣服的婦女,挑著新鮮蔬菜進城的農夫,來來往往進出城門的人流,城外南側放牧的場景歷歷在目……當時的城墻內外壁為長條塊石砌壘,中間填以夯土毛石。城門上方的城墻上有城樓,為磚木結構,上下兩層,形如寶塔,飛檐斗拱,雕梁畫棟,中間設懸空板,周邊設護心欄,高大森嚴,氣勢恢宏。城樓高出城墻丈余,是縣城的城頭堡,也是護城軍官的指揮所和瞭望臺。城墻中間是平坦的通道,內外兩側建有規則整齊的凹凸型垛口,既是守城士兵的掩體,又是裝飾城墻的風景。

在畫面的右上方題有一首小詩:“嶧縣城頭秋色艷,悠悠萬里運河邊。炮聲一發飛鴻斷,戰罷仰來明鏡天。”落款作者為槌本業,可能是一名日軍記者或秘書,詩中描繪的是當年嶧縣城外美麗的秋色,戰爭打響后,通信被迫中斷,戰爭結束,仰望明鏡的天空,表達出一個日軍戰士在嶧縣的心境。

明信片的正面印有“軍事郵便”字樣,還加蓋了矩形的“軍事郵便”戳和“檢閱濟”印章,印章中責任者欄目中同時又加蓋了名為“宿原”的橢圓形名章。可見當時這枚小小的軍郵明信片是經過多次審查、閱檢蓋章才發出的。明信片正面內容翻譯為,發件人:群馬縣邑樂郡小泉街道國民學校初等科(相當于高中)第五學年,御次同各位同學寫;收件人:北支派遣(侵華日軍)第4226部隊細谷敏雄收;信件正文內容:學校全體同學精神飽滿,努力學習,小川晏弘君和其他同學都在給前線的學友寫信。大家遵照松北先生的教導,通過努力刻苦學習都通過了結業考試,升入第六學年學習。一部分同學去上級生學校繼續努力學習,爭取更多地、更好地受教育。從信件的內容可以看出,這是御次和各位同學一起與他們的學長之間的通信。

明信片由于通信內容公開,保密性差,許多國家不發行軍用明信片。上個世紀,軍用明信片在戰爭中或是非常時期在歐洲和日本一些少數國家發行過,它的發行范圍、發行方式、發行數量均有特殊性,因而給集郵者帶來收藏契機,這枚在戰火硝煙中實寄的軍郵明信片更為難得。據考證,這是目前國內外所見,涉及到山東省棗莊市有關內容最早的一枚明信片。文/片 李海流 徐向東

中國潮人怎么玩游艇

中國潮人怎么玩游艇