傳說有人曾問修道士,你們會更換吊籃的繩索嗎?修道士答道:當然會換,每當繩索斷掉的時候!修道士們堅信,如若繩斷,便是天意。

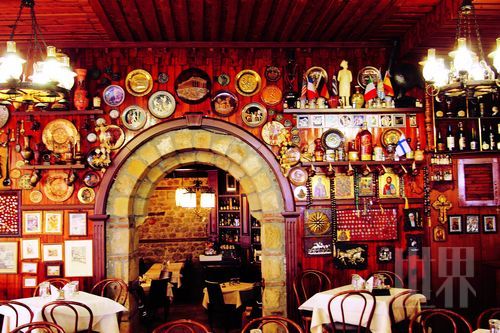

邁泰奧拉建筑的形式是所謂“圣阿索斯山的拜占庭”風格。簡而言之就是紅磚外表,石頭填充,紅瓦圓穹頂,四周是多面形。修道院內部格局都是大同小異,但是盧薩諾內部看起來較新較干浄,最里頭的禮拜堂也是只采窗戶透過來的自然光,微暗的光線下可以看到壁畫畫滿了整個墻壁和天花板,例如《最后的審判》、《圣母最后的睡眠》這樣經典的壁畫和圣物,還保持著中世紀的原貌。

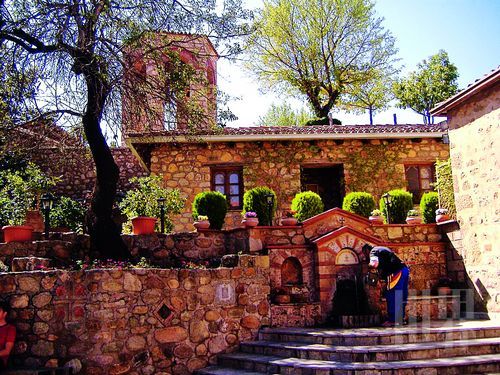

盧薩諾在17-19世紀頹敗,成為人們躲避戰亂的避難所,1950年開始成為女修道院。網上的評論說這一家有woman’s touch,事實的確如此。紅瓦房頂,木質走廊,小花園里姹紫嫣紅,沖淡了陡巖峭壁的堅硬感。這里的修女們很友好,如你感興趣,她們也會娓娓介紹宗教背景。也難怪,盧薩諾被稱為邁泰奧拉最精致優美的修道院。這份美,除了建筑上的,更有這份修于內在的溫柔吧。

Tips

盧薩諾開放時間:9am-6pm。星期三不開放。

在邁特奧拉參觀修道院,所有女性參觀者都必須套上修道院的長裙子。即使已著長褲,也要領取一條這兒特備的碎花圖案長裙,才能入內。

山崖巨艦

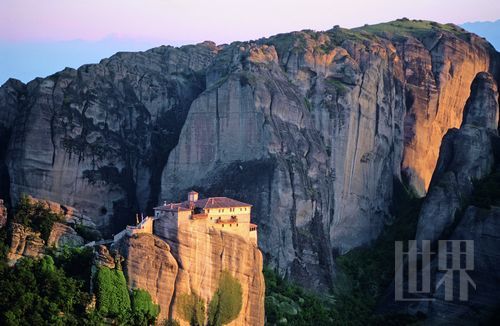

離盧薩諾不遠就是邁泰奧拉第二大修道院瓦爾拉姆(Varlaam)。它位于海拔595米的山崖上,無論是海拔還是龐大的建筑體量,都和第一大修道院梅加羅不相上下。但其類似于石筍的“基座”看起來遠比后者險要,石筍連接山脈的195級石階也是所有修道院中最長的。

到達瓦爾拉姆之前,我們先穿過了巨大山巖下的通道,經過一架木板鐵欄桿的橋,走一段蜿蜒而上的山路,順著石級盤旋而上。

瓦爾拉姆最早以1350年到這里建了三個教堂的苦行僧Varlaam命名。現今的修道院則是來自希臘西北的富家子弟Apsarades兄弟所建。兄弟倆1518年來到這片巖石,重新建起了房舍,蓋了鐘樓。主教堂建筑材料的運輸花了22年,不過施工只用了20天。

修道院的餐廳現在是博物館,內有11-16世紀的書稿和年代久遠的圣像。為了感念Apsarades兄弟倆的恩德,他倆都被命名為圣徒,教堂里他們的畫像上均繪有光環。據說瓦爾拉姆還收藏有圣約翰的手指等珍貴“圣跡”,但我們并未求證。教堂內鑲嵌貝殼的椅子倒是能親眼得見的藝術珍品。

刀削般的懸崖峭壁,靠著險峻的地勢,在突厥人占領期間,成為抵御侵略者的最后屏障。這些修道院也因為地勢險要、無法攻破,完好地保住了古希臘的文化和傳統,粉碎了伊斯蘭教的入侵。幾百年里,它們不僅成為東正教的圣地,也是哲學家、詩人、畫家和思想家聚集的地方。而今天,只有總共數十名黑衣修士留守。在抵御高空寒風的同時,他們更要面對外界的紛擾和內心的猶疑。希望我們的闖入,不會對這里形成新的“侵蝕”。

路上不時見到三兩攀巖愛好者。在和神對話的方外之所,憑一己之力登上絕頂,這也是另一種境界的修行吧。

Tips

瓦爾拉姆開放時間:9am-6pm。星期五不開放。

天空之城

大邁泰奧拉的庭院,多了些塵世的生活氣息

梅加羅,也叫大邁泰奧拉(Megaro Meteoron),正是它的出現使這里獲名。它位于海拔620米的山崖上,海拔最高,規模也最大。16世紀繁榮時,人數多達300多人,成為這一帶的修道中心。

修道院的入口和主建筑在一塊巨石上, 要先順著石梯下到谷底, 再沿著115級石階爬上另一座巨石。從山腳往上看,高聳入云的鐘樓直刺藍天,進入大門的我們滿懷崇敬感,從左邊的支字路攀緣向上,進入紅色穹頂的建筑群。似乎為了照顧遠道而來的拜訪者,這座地勢最高的大修道院爬起來卻相對容易。

中國潮人怎么玩游艇

中國潮人怎么玩游艇