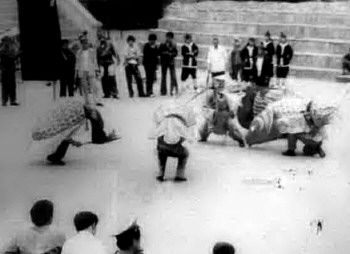

四蟹燈表演

四蟹燈表演 貓蝶富貴表演

貓蝶富貴表演正月里來鬧花燈,是中華民族的傳統習俗。每逢元宵節,各色花燈將公園、街頭裝扮得絢麗多彩、喜慶祥和,賞燈也是人們必不可少的慶祝活動。在老濟南,鬧花燈可并不僅僅是掛上花燈那么簡單,流傳于民間的百余種花燈舞蹈,真真正正地將花燈“鬧”起來。年前,依靠僅存的零星記載,我們探訪流傳于老濟南的燈彩道具舞,追憶那些年味十足的民間扮玩。

“四蟹”肥美 五谷豐登

說到“四蟹燈”,山東濟南市天橋區堤口莊社區的村民無人不曉。這種過去在堤口莊、洛口、北園及大明湖公園一帶流傳了二三百年的燈彩道具舞,如今仍在堤口莊代代傳承。

濟南市舞協的退休干部孫麗和老伴祁本隆,退休前都在從事濟南民間舞的演出指導工作,退休后,他們置身于民間舞蹈的整理保護中。孫麗說,燈彩道具舞在我國有著古老的傳統,早在漢代,百戲畫像石上就有“龍舞”、“雨舞”的形象記載。清朝同治年間,燈彩道具舞在濟南已經相當興盛。

堤口莊文聯武術協會主席、66歲的四蟹燈武術指導馬玉亭,祖上就開始表演四蟹燈,傳到他這里已有好幾代。他介紹,四蟹燈名為“四蟹”,實則無蟹。“四蟹”分別指魚、蝦、蚌(蛤蜊)和青皮(烏龜),四蟹燈則是以這四種動物為造型的花燈,象征著魚肥水美、五谷豐登。

“堤口莊過去也叫‘堤口洼’,這里向北就是黃河,地勢低洼,雨水常年不得排泄,再加上黃河泛濫,致使堤口以北形成一片水灣,附近村民多靠捕魚捉蝦維持生活。四蟹燈就是在這樣的生活基礎上產生,并不斷發展起來。”堤口莊社區居委會主任楊建奎說,以前,老百姓都忙于勞作,娛樂活動非常少。秋冬季農閑時,就會模擬捕魚捉蝦的情景,自娛自樂。“最初使用的道具十分簡單,掃帚綁在腰間就是蝦,簸箕蓋身就是蛤蜊。之后,人們慢慢增加了情節和道具,最終才發展成現在的四蟹燈。”

四蟹燈全舞情節完整,以打魚佬為主線,上演“漁佬摸魚”、“漁佬打蝦”、“蛤蜊戲青皮”、“降小蛤蜊”等四蟹表演。四蟹的動作主要根據各類水生動物動態加以提煉、夸張美化,生動逼真、惟妙惟肖。演出時的吹打樂由嗩吶、曲笛、梆笛、笙、鼓、鑼等樂隊進行演奏,且分為“秧歌調”、“漁翁調”、“緊急風”、“九龍翻身”等曲牌。

馬玉亭說,過去演出都是在晚上帶燈表演,“四蟹燈”內點有蠟燭,玩燈之人必須具備一定的武術功底,才能保證燈內蠟燭不滅。表演時,煙火彌漫,魚類嬉戲,宛若一幅幅水底畫面,頗為神奇。“以前一進臘月,我們就開始結班演練,從正月十三上燈,一直玩到二月初二。現在,由于演員晚上都有自己的事做,不好湊在一起,就改在白天表演,所以不用點燈了。”

雖然我們來得不巧,沒能看上四蟹燈的表演,但從馬玉亭和他的老隊友崔然文一揮一動的拳腳動作中,我們仍然可以領略四蟹燈表演的靈動。

四蟹燈不僅廣受群眾喜愛,解放后,還曾作為迎接蘇聯飛行員到來的表演節目。在后來的幾十年中,四蟹燈表演因種種原因被中斷幾十年,甚至幾近失傳,但堤口莊的村民還是將四蟹燈的內容,根據曾經的記憶整理了出來,努力使四蟹燈這朵藝術之花重新綻放。上世紀80年代,四蟹燈在省政府門前演出,以全新的姿態呈現在世人面前。2006年,被列為濟南市首批非物質文化遺產。

“貓蝶”嬉戲 富貴吉祥

首創于濟南北坦沃家莊的燈彩道具舞貓蝶富貴,也曾經是頗具代表性的濟南經典民間舞蹈。“貓蝶”是“耄耋”的諧音,有祝福人們長壽富貴之意;“富貴”即牡丹,寓意富貴吉祥。

孫麗介紹,貓蝶富貴首創于上世紀30年代,當時,北坦還是濟南老城郊的一個村落,村民大都以種菜為生。每年春節,村民都扮演貓蝶富貴,祈求來年幸福吉祥,如意安康。據《天橋區志》記載,1934年,北坦成立“濟南市第二國術社”,召集當地青年三四十人,每晚在莊東頭的關帝廟內習武。每到春節期間,他們也加入貓蝶富貴的表演行列,武打場面頗受群眾歡迎。

表演貓蝶富貴,需要15人,其中扮花瓶燈的5人,每人手持一對80厘米高的花瓶燈,外糊燈紗,上繪彩色花卉,瓶內插青枝綠葉大紅富貴牡丹花,象征幸福家園。5只蝴蝶2只幼蝶在花間飛舞,表現生活的歡樂;兩只老鼠進行破壞,偷偷竄入花叢,將花朵摘落;貓是衛士,追捕老鼠,將鼠捕獲;最后,蝴蝶與貓相戲于花叢中,象征吉祥、幸福。

整個舞蹈情節完整,寓意深刻,每個角色特點各異,吸收了中國古典舞和武術動作精華,“花瓶”,姿態英武,造型穩健;“蝴蝶”,舞姿優美自然;特別是“貓”的動作設計,不僅將高難的武術動作融入到舞蹈中,同時將貓撓癢、洗臉等生活習性作精細描繪,生動有趣。當年扮演貓的老藝人葛玉堂有一身過硬的武功,在追捕老鼠時,曾從四張疊起的方桌上空翻落地,與鼠搏斗,表現貓英勇機智的性格。精彩絕倫的表演,總是博來觀眾最熱烈的掌聲。

1937年抗日戰爭爆發后,演出停止。1948年,濟南解放后,沉寂了十多年的貓蝶富貴在天橋區文化館的幫助下重新排演。1953年4月,文化部在北京舉辦第一屆民間音樂舞蹈匯演,貓蝶富貴進京參演,獲得民間藝術二等獎。

“在上世紀50年代就被發掘出來的貓蝶富貴,現如今已經恢復不起來了,真是太可惜了。”孫麗嘆惜說。其實,為將貓蝶富貴這個民間舞蹈保存下來,孫麗、祁本隆兩位老人付出了許多的精力。2004年,濟南市政協親自登門邀請兩位老人撰寫《濟南民間歌舞》。孫麗夫婦迂回輾轉,終于在王官莊小區找到了貓蝶富貴的傳承人李寶文。1953年進京匯演時扮演“幼蝶”的兒童李寶文,那時已是年近70歲的老人,他向孫麗、祁本隆作了詳細介紹,這才讓后人有機會了解貓蝶富貴的歷史。

“鷹熊”出世 天下太平

龍虎鷹熊彩云燈則是流傳于大明湖一帶的一種燈彩道具舞,至今已有百余年的歷史。

祁本隆說,和貓蝶富貴一樣,如今龍虎鷹熊彩云燈表演也已絕少看到。1982年,他和孫麗分別來到龍虎鷹熊彩云燈的傳承人索金祥和劉勇慶的家中,詳詢該舞的淵源。

據他們介紹,大明湖的北極廟、鐵公祠歷來是元宵燈會的歡聚之地,沿湖居民也因善舞13節龍燈聞名泉城。當地有一位名叫趙海的人學識較高,他吸取燈彩道具舞的眾家之長,發展出“虎舞”、“鷹舞”、“熊舞”等花樣,力求準確抓住典型神態進行模擬,使動作擬人化,并賦予簡單的故事情節,形成龍虎鷹熊彩云燈。因“鷹熊”是“英雄”的諧音,故有英雄出世,降服邪惡,天下太平之意,表達了人民群眾的美好祝愿。

龍虎鷹熊彩云燈每年正月十五元宵節前后出燈,參加燈隊的人很多,領燈人在隊伍的最前面手持小紅燈籠搖燈指揮,四個跑燈人(聯絡員)緊跟其后,手拿部分名片,上寫“龍虎鷹熊彩云燈”燈名。接下來便是三米長、形似牌坊的彩門燈,彩門燈下有一支鑼鼓隊,后跟彩云燈隊,每人手持兩盞燈,兩名打旗人每人手持高85厘米,寬60厘米的黃布旗,上繪虎形圖案,扮演鷹、熊、虎、獨角龍的演員依次排列,最后則是近百名服裝整齊、脖后插彩色小旗的群眾組成的護燈隊,聲勢浩大,是當時節日的一樁盛世。

當看到迎燈的地方燃放煙花、鞭炮時,燈隊便停止前進,跑燈人向迎燈單位散發名片,四獸跳出圍煙火順時針跳轉,彩云燈隊做遮體圓場步圍四獸逆時針繞行,開始布場準備表演。隨后,龍虎鷹熊彩云燈在鑼鼓和鷹熊調的伴奏中開始,“跑云”、“生小虎”、“龍虎斗”、“鷹熊逗”等段落依次上演。

孫麗說,抗日戰爭期間,當地群眾曾采用此舞的形式,穿上踩藕的皮褲,表演“老鷹捉小鬼”,表達對日本侵略者的強烈仇恨,遭到禁演。直到1948年濟南解放后,龍虎鷹熊彩云燈才得以恢復和發展。上世紀50年代時,每逢“五一”勞動節、國慶節、春節,都有盛大的表演活動。

“盡管貓蝶富貴、龍虎鷹熊彩云燈等已經失傳,但這些舞蹈的音樂、動作、場記、服飾,我們都作過詳細的記錄整理,專業的舞蹈人員一看就明白。”孫麗希望相關部門能夠重視起來,使這些流失的民間舞蹈盡快得到恢復。(陳巨慧 王樂文 滕越)