彩虹般的比克斯克橋

從紅杉林中沖出的瀑布

事實上,對于早期的移民來說,大瑟爾只是一片荒涼之地。直到20世紀初,加州一號公路通車,大瑟爾才逐漸為人們所知。

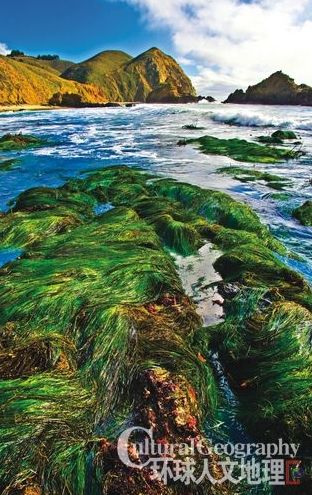

大瑟爾路段的西側緊靠高山,時常被慵懶的云霧籠罩,晴朗時則常有隼鷹在上空盤旋。往東望則是一派亂石崩云、驚濤裂岸,岸邊到處是奇形怪狀的巨石,被海水挖得千瘡百孔,任由白浪在其間呼嘯穿梭。而海天一色的湛藍背景下則是另一番美景:在沙灘上悠然地曬著太陽的海豹、排成一排從水面掠過的海鳥、岸邊隨風擺動的綠草和爛漫的野花……

由于這一路段大多是坡陡彎急的盤山路,修建期間,不僅經常因為塌方而停工,更有甚者,從山頂滾落的巨石一不留神就能摧毀鏟車奮斗了幾天的成果。因此可以說,這是一條花重金從巖壁上一點點炸出來的山路。其中,最危險的一段也就是今天出鏡率最高的比克斯克橋。這是一條長218米,單拱跨度達到98米的大橋。據說,由于山間的強風阻撓,當初僅僅是搭腳手架就用了兩個月的時間。如今,比克斯克橋猶如一道彩虹橫跨在兩山的峭壁之間,成為了大瑟爾的重要地標之一。

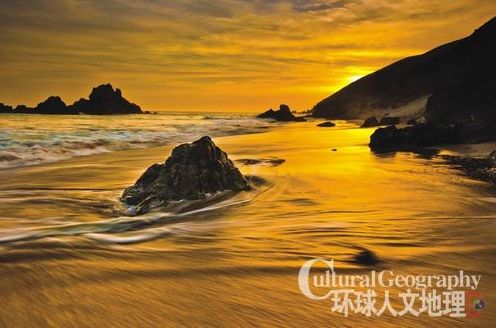

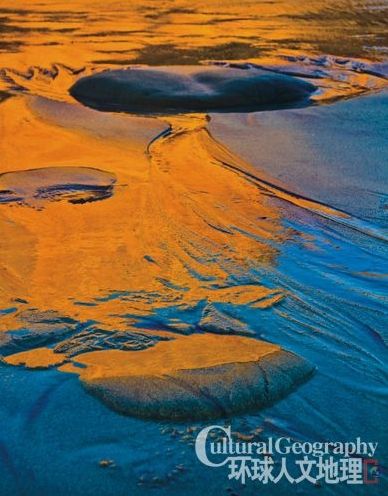

除了壯觀的比克斯克橋外,大瑟爾還有兩處不可錯過的風景:菲佛沙灘和麥克威瀑布。菲佛沙灘緊貼著懸崖,奇特的是,沙灘呈紫色——這是由于巖壁風化后,含錳的沙礫飄落在沙灘而成。隨著海浪的沖刷,這些紫色的沙礫在海灘上描繪出千變萬化的圖案。放眼望去,沙灘前方的峭壁被海水切斷,已經脫離了海岸,獨自佇立在海里。其中,有塊巖石中央還被硬生生地掏出來一個“拱門”。每當夕陽西下時,閃閃的金光就會從洞中噴薄而出,因此,有人把這一刻比作“天堂敞開了大門”。

麥克威瀑布屬于朱莉婭·菲佛國家公園的一部分。公園里到處是遮天蔽日的紅杉樹,這些紅杉樹有些已經生長了3000年,有些足足有30層樓高,屹立在道路兩側,猶如密不透風的屏障。偶有稀疏處,陽光穿透樹冠和云霧,在林中留下一片片斑駁模糊的光影,讓人聯想到陽光穿過教堂彩繪玻璃的投影。

麥克威瀑布則位于公園內的一個海灣中。水流從紅杉林中沖出,自峭壁上飛流而下,落在沙灘上,而后直接流入大海。到了春季,瀑布周圍的巖壁上匍匐著粉的、紫的、黃的野花……使得這個小小的海灣宛如無人踏足的仙境。

“垮掉的一代”的心靈歸宿

亨利·米勒和他的《大瑟爾》

就像盛行一時的美國公路電影里的情節一樣,在20世紀,總有些或叛逆、或失落的年輕人駕駛著汽車奔馳在大山大水之間,尋找他們的方向。而當他們跋山涉水,抵達與世隔絕的大瑟爾時,這些叛逆的年輕人總忍不住想:也許,這里才是自己一直尋找的終點。

美國著名的“垮掉派”作家亨利·米勒就在大瑟爾度過了后半生。1940年,49歲的米勒經過友人介紹來到大瑟爾定居,一到此地,他就如癡如醉地愛上了這里。正如他在《大瑟爾》的尾聲里深情地寫道:“黎明或黃昏時分,我常在山間小路上漫步,越過深深的峽谷向海的方向眺望遠處的地平線。這時,我會全神貫注于各種奇思妙想之中,盡情陶醉在大自然所有一切令人敬畏的美中,完全忘記了自己。有時我想,將來這些山腰上都住滿人家,斜坡被開墾成梯田,野花漫山遍野地開放……”

很難想象,這個熱衷于跟一切倫理規范、社會制度唱反調,宣稱自己的一輩子只是想要幾本書、幾個夢和幾個女人而已的叛逆作家,在經過了前半生顛沛流離的生活后,竟然在大瑟爾“第一次感覺到在自己出生的世界里有了家”。米勒在大瑟爾一住就是幾十年,并在這里開始學著享受兒女繞膝的平淡生活。

如今,盡管真正到大瑟爾定居的人并不多,但這里充滿馨香的紅杉林,以及懸崖上面向大海的溫泉,全都成了人們放空心靈的樂園,讓人無法抗拒。對于多數人來說,大瑟爾只是短短人生路上的一處風景;但對于歷盡滄海桑田的大瑟爾來講,我們就和那些遷徙的候鳥一樣,只是匆匆來去的過客。

文/崔月婷 圖/袁泉 Ian Parker