城墻外的護城河春意盎然

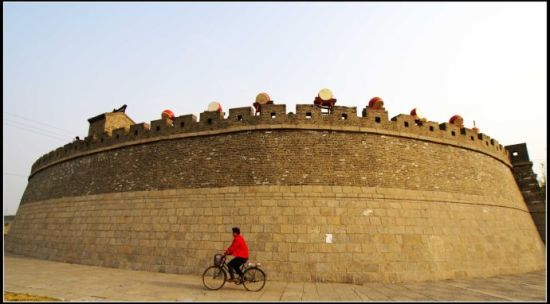

也是巧了,停車處城墻之下的石墩上正坐著一位中年男子在那悠閑地望著他的小狗在護坡上撒著歡,我上前一打聽,他很是熱情:來我們這最值得看的古跡就是城墻了。不會吧,就這新墻?我抬頭望望他身后的城墻,一臉的疑惑,中年人看出我的心思,連忙解釋:不是這里,不是這里,這縣城共有四門,我身后的是南門,名為“通淝”,此門因為是外界進出縣城的必經之路,政府出資已經重新修過,算是個形象工程,新東西沒啥可看;西門稱為“定湖”,城墻也早已經毀了,也沒啥看的了,最值得看的就是東門和北門,那可是真正的宋代古城墻,順著這城墻腳下的道路往東開,便可以繞到東門和北門了。

謝過這位熱心人,我上車順著水泥路向東門駛去,此路從南門并不直通東門,必須先向北在城區的鬧市里走上一段,再折向東才能到達東門。車在巷道間穿行,車窗外不時閃過幾座保存得較為完好的古色古香的老宅,讓我依稀體味到些昔日古城的風韻,也使我對古城的命運稍感寬慰。

路之盡頭赫然矗立著一座暗灰色的高大城樓,而城樓兩側則是磚石堆砌如蒼龍般橫臥眼前的寬大城墻,這想必就是東門了。果不其然,城門之上鑿刻著“賓陽”二字,正是東門。這賓陽門真是盡顯古城之風貌,但見城上城樓高聳,重檐歇山頂上,飛檐高啄,氣勢不凡;城墻高大險峻,以土為基,外附墻磚,通體向內收斂,層層收分,側面望去極富層次感。

城墻“鼓”韻

信步登上城頭,撫摸著眼前城墻之上粗糙的磚石,歷史的風風雨雨在城磚上烙下了歲月斑駁的痕跡。磚面上的絨絨青苔,墻頭上的萋萋草莖,隨意地攀附蔓延,透出些許荒廢凄涼之意,卻也是與古城當下的境地相配。放眼城外,春色怡人,一彎碧波是為濠水,繞城而過;濠水兩岸綠草如茵,翠掩映,黃花爛漫;堤上恰有一對新人在此取景,白衣白裙白紗以綠為襯,煞是好看,而水邊則三三兩兩地有人悠閑垂釣,好一幅田園牧歌式的山水風光。正是這番景致,又給古老的城墻憑添了不少活力。

離開東門賓陽門,開車向北,片刻間便來到了縣城的北門,這時才發現,壽縣古城真是小的可以,站在北門前,向南望去,竟能看到南門高大的城樓。北門名為靖淮,門外就環繞著淝水,遠處則是青山嫵媚的八公山,這里便是歷史上著名的“風聲鶴戾草木皆兵”的淝水之戰古戰場,城樓上之上立有一排鑼鼓,有好事者可登樓擊鼓,以期感受當年鐵馬金戈,兵臨城下的氣息。

豆腐

豆腐起源于淮南地區,距今已有兩千多年的歷史。質量最好的就數淮南八公山大泉村一帶,叫做“八公山豆腐”。這種豆腐采用純黃豆作原料,加八公山的泉水精制而成。當地農民制作豆腐的技藝世代相傳,很多人都掌握了一套好手藝,做出的豆腐細、白、鮮、嫩,聲名遠揚。

壽縣的古城墻和豆腐均給我留下了極為深刻的印象:正是這基堅墻固的古城墻,從古及今多次成就了壽州金城湯池的鏗鏘聲名,而那香滑細嫩的八公山豆腐則讓今天的壽縣名揚海內外。這真是“山美水美豆腐美,不到壽州真后悔”。

中國潮人怎么玩游艇

中國潮人怎么玩游艇