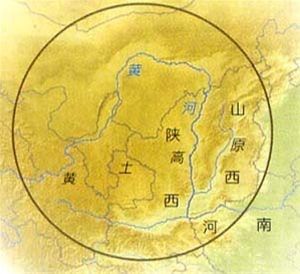

4.黃河中游地區(qū)飲食文化圈

這一地區(qū)歷史文化十分燦爛,北宋以前這里一直是中國文化的中心地帶,并且政治中心大致在西安--洛陽--開 封一線上移動。這里農(nóng)業(yè)開發(fā)最早,也最完善,各種牲畜和谷物都有,屬于五谷雜糧并食區(qū),家蔬野果等植物性食物也十分豐富。但由于這一地帶的過度開發(fā),土地承載力下降,加上各種災(zāi)害和戰(zhàn)亂,使得這一地區(qū)的飲食文化除了少數(shù)上層社會的奢侈消費外,大多數(shù)黎民百姓保持著節(jié)儉樸素的生活傳統(tǒng)。

黃河中游地區(qū)的面點小吃很有特色,尤以陜西、山西最具代表性。陜西的小吃反映了關(guān)中人的厚道和豪放。比如油潑辣子、面條像腰帶、烙餅像鍋蓋、羊肉泡饃的海碗如盆等。山西面食品種繁多,素有"一面百樣吃"之譽,用料廣泛,制法多樣,黃河中游地區(qū)口味強調(diào)酸辣,味重,但又比東北和中北地區(qū)稍淡一點。

口味特點:酸辣,味稍重。

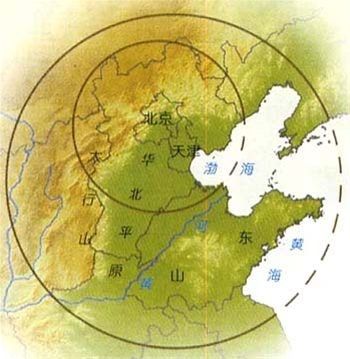

5.京津地區(qū)飲食文化圈

自元、明、清以來,蒙古人、漢人、滿人先后在此建都,北京成為全國的政治、經(jīng)濟、文化中心。天津是漕運、鹽務(wù)和商業(yè)發(fā)達(dá)的都會,與北京共構(gòu)經(jīng)濟一體和京畿文化。京城聚集著諸多衙屬官吏、龐大駐軍以及樂醫(yī)百工,普通市民,眾多民族匯聚于此,形成了五方雜處的局面。飲食的層次性和變化性特別明顯。

從皇宮御膳、貴族府宴到市井小吃,形成了全國特有的層次性飲食文化。政治經(jīng)濟的影響超過了自然環(huán)境對飲食風(fēng)格的影響,但食料還是以周邊地區(qū)為主,兼輔以全國各地精華物產(chǎn)。北京菜品種復(fù)雜多元,以滿漢全席達(dá)到極致。

口味特點:以咸香為主,兼容并蓄八方風(fēng)味。

6.黃河下游地區(qū)飲食文化圈

黃河下游地區(qū)屬于齊魯文化圈,有著豐富的歷史文化積淀,以孔孟為代表的儒家思想對中國的傳統(tǒng)文化影響至深,因而這一區(qū)域飲食的文化味較濃。講究"平和正統(tǒng)",大味必淡的至味境界,加之受海洋文化和京杭大運河的影響,這里成為南北飲食文化的交匯之地。山東菜在北方的影響很大。

山東半島食料廣泛、水陸雜陳、五谷蔬果、魚鹽海味等都很豐富,為其成為四大菜系之一提供了基礎(chǔ)。在山東下層百姓中,人們愛吃煎餅和玉米餅子,卷蔥抹醬,或以蒜泥拌生菜,別有風(fēng)味。山東大蔥蘸醬的吃法后來也被上層社會和宮廷所接受。無論富貴貧賤之家,每飯必具蔥蒜,具有典型的山東特色。

口味特點:咸鮮,味正,蔥蒜的辛辣。

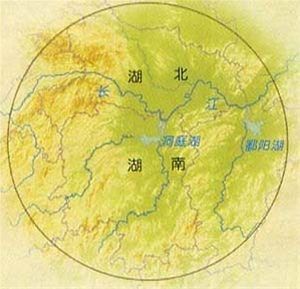

7.長江中游地區(qū)飲食文化圈

長江中游地區(qū)以低山和平原為主,境內(nèi)河網(wǎng)交織,湖泊密布;雨水充沛;四季分明,稻米水產(chǎn)和畜禽果蔬都很豐富。這里深受楚文化的影響,但經(jīng)過兩千多年的發(fā)展,其內(nèi)部又形成了江漢文化和湖湘文化,表現(xiàn)在飲食文化上也略有側(cè)重。湖南的口味偏重于酸辣,以辣為主,酸寓其中。

湖南多山區(qū)和僻濕之地,常食酸辣之物有祛濕驅(qū)風(fēng),暖胃健脾之功效,而且,由于古代交通不方便,海鹽難于運進內(nèi)地山區(qū),人們愛以酸辣之物來調(diào)味,因而養(yǎng)成了偏愛酸辣的飲食習(xí)俗。江西與湖南的飲食口味較為接近。而湖北"九省通衢",淡水魚蝦資源豐富,形成了飯稻羹魚的特色,口味也以咸鮮,微辣為主。平原地區(qū)吃辣程度不如山區(qū)強烈。

口味特點:酸辣和微辣,但辣的程度不如西南地區(qū)。

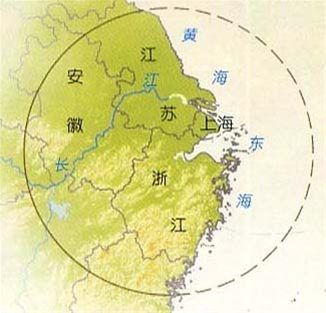

8.長江下游地區(qū)飲食文化圈

這里是我國著名的魚米之鄉(xiāng),河湖密布,稻米水產(chǎn)豐富。戰(zhàn)國時期形成地域特色鮮明的吳越文化,并深受其影響。自三國孫吳政權(quán)后,人們已有喜愛甜食的習(xí)慣,唐宋以后,隨著中原經(jīng)濟文化中心向該地區(qū)轉(zhuǎn)移,到明清時這里已成為全國最繁榮的地區(qū),發(fā)展出揚州、南京、蘇州、上海、杭州等許多不同的飲食風(fēng)味。

吳越地區(qū)飲食的文化味也很濃,強調(diào)精致細(xì)膩,注重色形味質(zhì),講究飲食環(huán)境的韻味,擅長糕點小吃制作,瓜果雕刻技冠全國,多有靈氣,給人物質(zhì)和精神上的雙重 享受,長江下游的淮揚菜是我國四大菜系之一。淮揚菜清淡適口,強調(diào)原料的本味,主料突出,刀工精細(xì),肉類菜肴名目繁多,居各地方菜之首。

口味特點:咸甜適中、清淡,但食甜較其他地區(qū)突出。