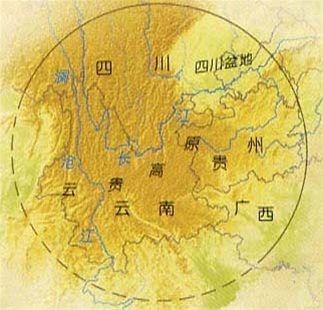

9.西南地區飲食文化圈

西南地區除了四川盆地等歷史上開發較早的發達農業地區以外,大部分地區是高山峽谷,地域封閉,交通不便,不同地區的文化聯系也很薄弱,中國有一半以上的少數民族都分布于此。西南山區土地貧瘠,產量較低,在壩區和河谷地帶多種稻米,山上以玉米為主。由于種植業不發達,人們在食物原料上的禁忌很少,也吃一些昆 蟲。這里空氣潮濕,瘴氣四溢,為了散寒去濕,避辛解毒,調味通陽。西南地區的人們自古以來就愛飲酒和吃辛香剌激之物,如花椒,茱萸,生姜等,尤其是在辣椒傳入西南地區后,這種嗜好迅速普及。

四川盆地自然環境較為獨特,冬暖春早,物料豐富,巴蜀文化發達,川菜也是我國四大菜系之一。巴蜀"好滋味"調味豐富:"尚辛香",嗜好辛香剌激之味,這點與西南其他地區相似。歷史上的湖廣填四川促進了川菜的繁榮,盡管西南地區不同地方的飲食各有特點,但口味總體上以麻辣,酸辣為主。

口味特點:麻辣,酸辣。

10.東南地區飲食文化圈

東南地區多丘陵,臨海,雨水充沛。該地區以稻米為主食,蔬菜水果海產畜禽都很豐饒。這一地區喜食稻米,重鮮活,尚茶飲,蔬果與海產比重高,俗尚食事。清末以來,政治經濟都發生了很大的變化,無論閩粵還是客家,都有海外貿易經商的傳統,這使東南地區的飲食文化也帶有明顯的商業性,講求高檔稀貴,愛食稀奇野味。由于嶺南地區天氣非常炎熱,流汗多,人們愛喝湯滋身,口味強調清淡鮮美。高檔的粵菜也成為我國四大菜系之一。香港、澳門、臺灣等地長期受歐美食風的侵染,受西方飲食的影響較為明顯。

口味特點:清談,咸鮮。

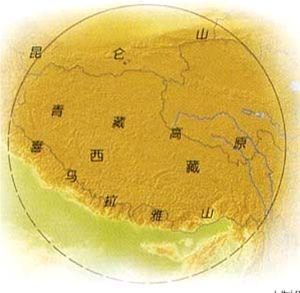

11.青藏高原地區飲食文化圈

青藏高原地區為高寒地區,這里社會發展較慢,但到唐時期的吐蕃王朝時,有了藏文字,形成了藏傳佛教,藏 民勢力也達到整個高原地區,成為一個獨特的文化地理單元,獨特的地域環境上的食料生產與佛教文化,決定了青藏高原飲食文化的基本內容和風格。這里以農牧業為主,廣泛種植青稞、大麥等作物,蔬菜與水果的比重不大。主食料為糌粑、牛羊肉及各種面食,生冷食物的比重較高,因而人們酷愛喝酥油茶,以適應高原地區的 寒冷。由于受宗教文化的影響,人們飲食有些特有的禁忌和儀式,比如不吃魚,餐前頌經等。

口味特點:咸重,微辣,辛香。

12.現已模糊的素食圈

我國的素食向來有三條路線:宮廷、寺院、民間。宮廷素食固然講究,但有太多的禮和儀式的成分;寺院素食低的有苦行僧氣,高的有富貴氣;民間素食與時令、風俗為伴,樸實淳美,頗饒古風,可惜星星點點,不成片段。素食本是清淡之品,給人的印象也不免寡、淡、單薄。素食材料食材豐富。每種食材都葆有自己的特點, 食材的豐富,不僅帶來感官的享受——色彩繽紛,賞心悅目;同時也決定了口感的豐富——鮮嫩、清爽、唇齒留香。

口味特點:香甜,清淡,鮮美

來源:莊軍 道客巴巴