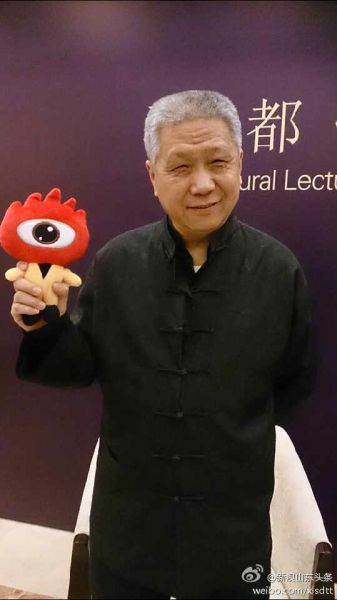

馬未都:我是正宗山東人

馬未都:我是正宗山東人 獨家對話馬未都:齊魯文化是民族文化之根

獨家對話馬未都:齊魯文化是民族文化之根 獨家對話馬未都:齊魯文化是民族文化之根

獨家對話馬未都:齊魯文化是民族文化之根 獨家對話馬未都:齊魯文化是民族文化之根

獨家對話馬未都:齊魯文化是民族文化之根 獨家對話馬未都:齊魯文化是民族文化之根

獨家對話馬未都:齊魯文化是民族文化之根 獨家對話馬未都:齊魯文化是民族文化之根

獨家對話馬未都:齊魯文化是民族文化之根

更多圖片請點擊:對話收藏專家馬未都:齊魯文化是民族文化之根

5月10日下午,中國著名收藏家、百家講壇文化學者、觀復博物館創辦人及現任館長馬未都先生應濟南某房地產誠邀,蒞臨泉城開講《盛世與收藏》,為濟南人民奉上了一場人文價值盛宴。

登上百家講壇 開啟一個收藏時代

馬未都先生20世紀八十年代開始收藏中國古代藝術品。1992年,他的第一部專著《馬說陶瓷》出版,至今被讀者視為收藏界傳統文化的啟蒙讀物;1997年,他的《明清筆筒》問世,在文物收藏界引起反響。2002年,馬未都將他珍藏多年的幾百扇古代門窗編撰成書,《中國古代門窗》出版后獲得國家圖書獎。2007年,連續53期登上百家講壇,傳播歷史與收藏文化。今天,馬未都先生不僅僅是一個收藏家,更是收藏界的文化符號和精神領袖,他為眾多的收藏愛好者開啟了收藏之門。

收藏更多的還得靠精力

在被問及收藏是否需要耗費大量金錢時,馬未都先生說收藏不僅是靠金錢,還得靠精力,一般人說收藏是傳統意義上的收藏,今天有很多現代意義的收藏不太耗費錢,比如說有人喜歡收藏門票,這都不耗費錢,更多是精力,需要一生完成一件收藏。傳統上的收藏現在意義已經很明確了,很多已經物有所值了,我喜歡收藏那會很多東西沒有價值,跟現在不太一樣,現在想要做收藏的話必須有資金的準備,否則很難完成傳統意義上的收藏。

器物里的中國

器物跟我們息息相關,從新石器時代一直到今天,歷朝歷代的器物都可以呈現在我們面前,從某種角度上講這些東西是文明的坐標,表明了我們的科學技術、人文環境達到怎樣的高度。收藏中很重要的就是器物,器物中除了陶器、青銅,就是后來的瓷器,每一個時代流行的東西不一樣,我們能夠通過各個時代的器物準備的判斷那個時代的人文環境,這其實也是收藏的一個宗旨。

不太可能回歸以文學為生的狀態

馬未都年輕的時候喜歡文學,做過十年的文學編輯,基本認識現在大家熟悉的所有的著名文學作家,文學對他有很大好處,今天他之所以能把文物講清楚,文學幫了他很大忙,使他可以通過文學來清楚的傳達文物知識,但他稱自己不太可能回歸文學,文學的形態發生了變化,年輕時候喜歡的文學以小說為主,現在已經不太一樣了,但不妨礙還會寫一些作品,只是形式上不做編輯了,以文學為生的狀態一去不復返。

新浪山東:齊魯文化中最吸引您的是什么?

馬未都:關于齊魯文化,我覺得很重要,因為這是我們民族的文化之根,孔子孟子都源于齊魯大地,我們很多文化都源于齊魯大地,中國文化之根經過戰國時期的百花齊放到漢代定型,兩千年以來我們都是以儒家思想為主導,到今天為止在這一點上沒有什么改變,如果說齊魯文化有什么特點的話,齊魯文化是最為厚重、最為堅實、最為實用的文化。

新浪山東:您的收藏中,屬于齊魯文化范疇的藏品有多少?

馬未都:關于山東的文物有多少,沒做過統計,很多不錯的都會陸續在博物館展出,包括瓷器啊、造像啊、還有其他的文物,沒有做過統計,所以沒法準備的告訴你。

新浪山東:您眼中的山東人是怎樣的?

馬未都:我眼中的山東人就是我這樣的,我就是山東人。我是正宗的山東人,我父母都是山東的,我父親是山東榮成的,母親是利津人,我去年跟隨中央電視臺拍了一個片子叫《客從何處來》,剛開始播,先播的易中天的,我的是六月份播。通過這個節目,我把父系和母系兩支都搞的相對來說清楚了,我父親是當兵的,很多事情守口如瓶,通過這個途徑我有機會了解自己的歷史,了解山東的歷史,山東人是非常耿直、樂觀的具有中華民族最正宗特點的族群,身為山東人,我身上保留著非常多的山東人的特質,所以還是非常自豪的。

人物資料:馬未都

馬未都(1955年3月22日-),生于北京,祖籍山東榮成,收藏家、古董鑒賞家,央視《百家講壇》主講人,主講系列節目《馬未都說收藏》,現為中國民主建國會會員,觀復博物館創辦人及現任館長,《中國網》專欄作家、專家,同時也是超級暢銷書作家。1981年,在《中國青年報》發表了小說《今夜月兒圓》,被許多讀者視為傳統文化的啟蒙讀物,小說發表后,被調為《青年文學》的編輯。1996年,馬未都創辦中華人民共和國第一家私立博物館——觀復博物館,開始收藏中國古代藝術品,藏品包括陶瓷、古家具、玉器、漆器、金屬器等。2008年,馬未都以745萬元的版稅收入,登上“2008第三屆中國作家富豪榜”第5位,引發廣泛關注。

中國潮人怎么玩游艇

中國潮人怎么玩游艇