中國古代的先賢主張“行有余力,則以學(xué)文”,意思是在學(xué)做事做人之余,如果還有余力的話,就讀點(diǎn)書,彈彈琴,唱唱歌吧!如果連做人做事都不會,就沒有必要讀書了。 諸葛亮的朋友石韜等人讀書都“務(wù)于精熟”,唯獨(dú)諸葛亮“觀其大略”而已。一個人如果不把“做學(xué)問”當(dāng)作畢生追求,是沒有必要精讀書海的;陶淵明說自己“好讀書,不求甚解”是有深意的。讀書的態(tài)度可以高瞻遠(yuǎn)矚,讀書方法可以高屋建瓴,要善于抓要點(diǎn),掌握書中的精髓和智慧。讀書不是目的,而是完善人生和達(dá)到人生目的的手段。[詳情]

女孩考上成都一所高校的本科,父親不讓她讀;父親算賬:讀4年書花8萬,如果打工至少掙8萬。 大學(xué)的開學(xué)日,在新生們忙著開始迎接大學(xué)生活時(shí),家住槐樹店路的玲玲,卻在為上大學(xué)的事和父親進(jìn)行著一輪又一輪的談判。雖然拿到了成都某高校的本科錄取通知書,但玲玲的父親固執(zhí)地認(rèn)為“讀書無用”,他寧愿出錢資助玲玲做點(diǎn)小生意,也不愿“扔幾萬學(xué)費(fèi)進(jìn)去打水漂”。 眼看就要開學(xué)了,玲玲再次和父親進(jìn)行了溝通。父親依然還是苦口婆心地勸說,希望女兒相信自己,讀書沒有什么用,自己為她規(guī)劃的道路是自己親身實(shí)踐過的。[詳情]

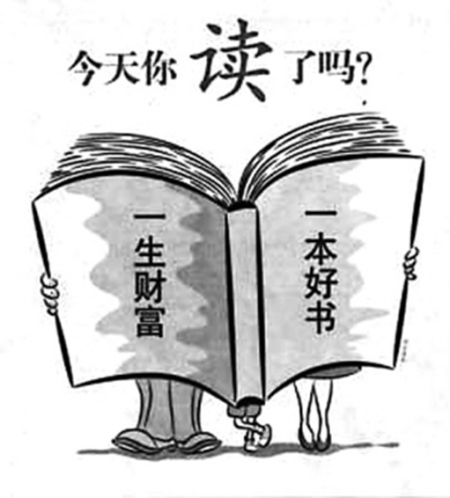

“通過讀書,人們可以進(jìn)入他人的人生,感受他人的情感。當(dāng)你深入到另一個男人或女人的內(nèi)心生活時(shí),你的人生得到拓展,生命因而不朽。讀書的另一個好處是,可以更好地認(rèn)識這個世界。每一本書都是現(xiàn)實(shí)的反映,一個獨(dú)立的世界。讀者走入其中,可以加深對客觀世界的了解,看到以前所看不到的世界。” 自18世紀(jì)到20世紀(jì),瑞典從一個貧窮落后的小國成為世界上最富有的國家之一,很大程度上歸功于瑞典的讀書程度,人均周閱讀時(shí)間和人均年讀書數(shù)量上都名列前茅。[詳情]