昨天,《濟南時報》一篇報道的標題令人費解:《山東濟南“萬人坑”或成樓盤 日本老兵無處叩拜》。1940年至1945年,侵華日軍在山東濟南現試驗機廠廠區內留下一座“萬人坑”,曾經挖出過大量尸骨。中日建交后陸續有日本老兵來中國祭拜當年被殺戮的遇害者。日前“萬人坑”遺址連同廠區土地將要被開發成商業住宅,開發商覺得紀念碑太礙眼,派人清走了。日本老兵很可能再無機會祭拜“萬人坑”。

費解之處是:這些日本人很需要這塊紀念碑,而我們中國人似乎不需要它;所以擔心日本老兵無處叩拜,而不擔心中國人無處祭奠?

報道說,在濟南試驗機廠看門人老杜印象中,幾乎每年的清明節都有日本侵華老兵來此下跪、上香、叩拜,一跪就是大半天。他們來中國祭拜,不可能是日本政府派他們來的;他們自己若不想來,中國人也不可能讓他們來。他們為何而來?為誰而來?是否可以這樣回答:他們為他們自己而來,為謝罪、懺悔而來,為求得內心安寧而來,為復蘇的人性而來,被他們內心的需求推動而來。

一般而言,作惡者才害怕看到自己的罪證,但是,這些日本人卻年年要來。直面罪證,直面自己的罪惡,才能防止人再次變成野獸;所以他們需要萬人坑遺址。就這樣,1972年9月中日建交來的四十多年里,這個遠在中國的萬人坑遺址,漸漸成了他們自身的一部分,成為他們心靈不可缺少的一部分。

“開發商因紀念碑太礙眼派人把碑清走”——不愿意看到萬人坑紀念碑倒是中國人。難道中國人不需要祭奠被侵略者殘殺的前輩同胞?在安倍當局試圖為侵略歷史翻案的時候,我們反倒不需要這個歷史的物證了?中國一直是以歷史悠久為自豪的,一直有修史的傳統,講究以史為鑒,但是,為什么在現實中歷史往往得不到尊重呢?如果我們缺乏恰當的歷史態度和歷史理性,我們就沒有能力發現歷史與今天之間的血脈,歷史為今天的生活輸送養分的通道就會被阻隔,歷史就只能存在于過去,塵封于書本、書庫中,只能是死的歷史,不能成為“當代史”,不能對今天的人們有所助益。

前些天,看到網上有個帖子,質疑“魯迅為什么從來不罵日本人”,反而跟日本人做朋友。不罵日本人,作為中國人,就是態度、立場有問題,是“政治不正確”。其實,《友邦驚詫論》、《今春的兩種感想》等文章再清楚不過地表明了魯迅對日本侵略者的態度。只是,魯迅寫文章的目的,不是為了表態,而是說明應該珍惜中國青年的生命,不作無謂的犧牲。魯迅要告訴人們的,恰恰是把“抗日”當招牌掛而被日軍所殺的悲劇;但今天仍然有人覺得“表態”比生命——當然是別人的生命——更重要。我們的“表態文化”太發達了,發達到可以抑制其他更高、更重要的價值。

我們把很多東西當作“表態”的工具,包括濟南這個萬人坑及紀念碑。不需要表態的時候,這個工具就沒有價值了。沒有內心參與的“表態”,其實是表演,魯迅稱之為“做戲的虛無黨”,是隨時可以變換臉譜、改變立場的。濟南萬人坑及紀念碑也可以拿來做戲的,要演抗日的戲,就把它捧出來;要演“開發”的戲,就把它請(清)走。紀念碑落到要被“清理”的地步,不正好說明它過去被保留下來,僅僅是裝了一個“紀念”的樣子,早已在人們的意識中被“清理”了?這也意味著這段痛史已經沒有刺痛人們的效用了,這是不是在“表態文化”中浸潤得太久,對痛苦的記憶和感覺都麻木了?

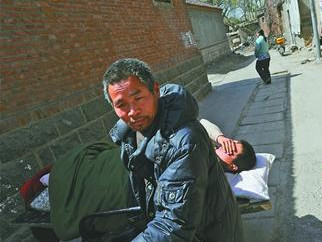

在中國的濟南以外,沒有人跟這塊紀念碑有直接的關系,似乎移到哪里都不合適。在中國之外,這些日本老兵看重這塊紀念碑;如果把紀念碑贈送給這些日本老兵,他們肯定會妥善保存,以后哪一天我們也覺得紀念碑有價值了,或者想祭奠了,就去日本祭奠好了。但是,估計工廠看門人老杜不愿意把紀念碑送到日本去。他聽說開發商要“清走”紀念碑,就把碑石埋在了地下。但是,一個或幾個老杜,說了能算嗎?