歷史是這樣描述的:黃巢的軍隊(duì)受到唐軍圍剿,為了避開唐軍主力,決定開辟塵封數(shù)百年的仙霞嶺古道,通過古道轉(zhuǎn)移到福建。最后,由于唐軍的大意,黃巢軍隊(duì)奇襲廿八都,安然地“刊山開道七百里”,從容撤退到福建,休養(yǎng)生息后卷土重來,一舉攻破大唐帝國的心臟長安……

或許是受到黃巢軍隊(duì)輝煌戰(zhàn)績的警示,這之后,廿八都成了兵家必爭之地。著名地理史籍《大清一統(tǒng)志》記載:“自仙霞嶺辟,諸將削平江、閩群賊,往往戰(zhàn)于仙霞南北。元、明之交,處、建、衢三州,尺寸之間皆戰(zhàn)場也”——也就是說,廿八都周圍從黃巢開辟道路后,一直都是戰(zhàn)火紛飛之地,從未有過安寧。

歷算元、明、清三代,但凡王朝更替,新朝代軍隊(duì)的主力都必須經(jīng)過仙霞古道與廿八都南下,才能奪占閩地全省。比如公元1644年,明福王朱由崧率南明王朝與滿清分庭抗禮,駐守廿八都的正是名將鄭芝龍和鄭成功父子,他們死守關(guān)隘,力抗多爾袞大軍,清軍攻勢屢屢受挫。不料,鄭芝龍與鄭成功父子最終反目,分道揚(yáng)鑣——鄭芝龍投降清廷,鄭成功撤往福建。清軍這才順利占領(lǐng)天險(xiǎn),繼而拿下福建……

時(shí)至今日,廿八都乃至附近的關(guān)隘群,一直是歷史學(xué)家、地理學(xué)家和建筑學(xué)家的共同研究對(duì)象。廿八都東面有安民關(guān)、南面有楓嶺關(guān)、西面有六石關(guān)、北面有仙霞關(guān),其中仙霞關(guān)還與劍門關(guān)、函谷關(guān)、雁門關(guān)并稱為“中國四大古關(guān)口”——如此龐大的戰(zhàn)略防御體系,在整個(gè)中國歷史上都是罕見的。

海上絲路中轉(zhuǎn)站

三省邊境最繁華的商埠

雖然在很長時(shí)間內(nèi),廿八都是作為軍事戰(zhàn)略要地存在的,但實(shí)際上,廿八都還擁有另一個(gè)不可忽略的身份:“海上絲綢之路”的商業(yè)中轉(zhuǎn)站。

唐朝中期以后,隨著吐蕃王朝的崛起與搶劫燒殺,“陸上絲綢之路”開始衰落,商旅們另辟蹊徑——“海上絲綢之路”開始興盛,福建各地也迅速成為海上遠(yuǎn)洋貿(mào)易的貨物集散地。

作為閩、浙、贛之間的要道,廿八都不可避免地充當(dāng)起商道的作用。尤其在明清,江浙一帶實(shí)行嚴(yán)厲的海禁,海上貿(mào)易受損嚴(yán)重,福建港成為了唯一的開埠港——廿八都與仙霞嶺的重要性再次體現(xiàn)。據(jù)史料記載:當(dāng)時(shí),來自中原和江浙一帶的布匹、瓷器、絲綢、茶葉等大量貨物,必須由挑夫們用扁擔(dān)挑著,通過仙霞古道到達(dá)廿八都,然后再挑往閩、贛;而福建的土產(chǎn),以及通過海運(yùn)到達(dá)的琉璃、香料、象牙、犀角等舶來品,也要通過廿八都轉(zhuǎn)運(yùn)到內(nèi)地和中原。在康熙年間,琉球使者五次遣使,都是先通過廿八都,然后再北上向清廷進(jìn)貢。

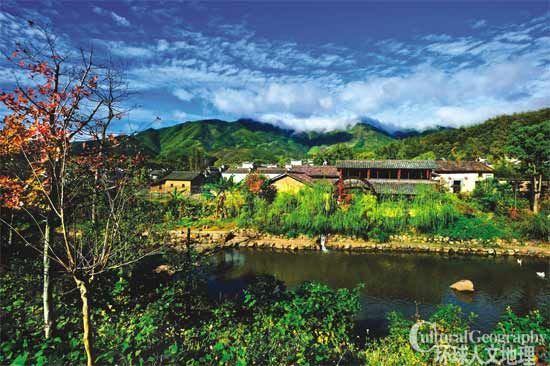

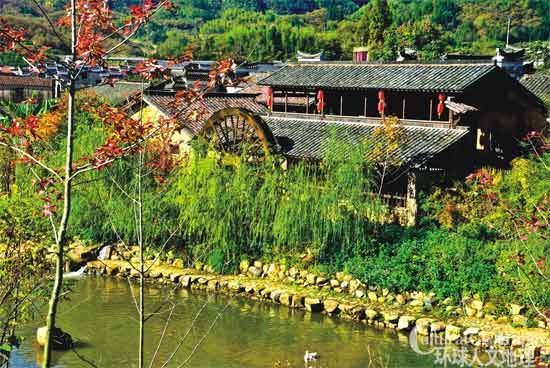

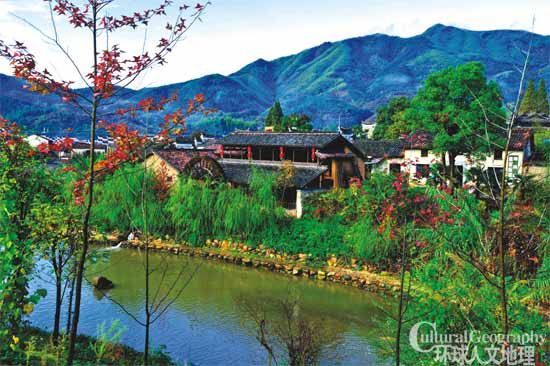

無論是從浙入閩、還是從閩入浙,在仙霞古道翻嶺過關(guān)到達(dá)廿八都,時(shí)間都正好為一天,適合奔波的商隊(duì)和挑夫們歇腳休息。作為必經(jīng)的交通樞紐,廿八都迅速發(fā)展成為三省邊境最繁華的商埠。《龍溪石虹橋碑記》中說,鼎盛時(shí)期的廿八都,“閩浙通途,攘往熙來,絡(luò)繹不絕”,在小鎮(zhèn)南邊的水安橋上,終日行走著來往的商隊(duì)和挑夫,鎮(zhèn)子中的潯里老街,布滿了商行店鋪、飯館客棧。

正所謂“成也蕭何敗也蕭何”,古道的繁榮讓廿八都繁榮,古道的衰落也同樣讓廿八都蒙塵。進(jìn)入現(xiàn)代社會(huì)后,交通運(yùn)輸?shù)陌l(fā)達(dá)讓仙霞古道失去了原本的重要作用,逐漸被人遺忘,廿八都也逐漸淡出了人們的視野,不僅是古道破落,甚至文物也被連累——拓寬修建205國道時(shí),曾經(jīng)云集世界商旅的水安橋正好擋了道,施工隊(duì)居然對(duì)水安橋動(dòng)了“截肢手術(shù)”,把橋亭東側(cè)削去兩間,原本漂亮精致的廊橋從此失去了小半截,讓人不勝惋惜……