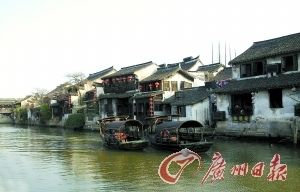

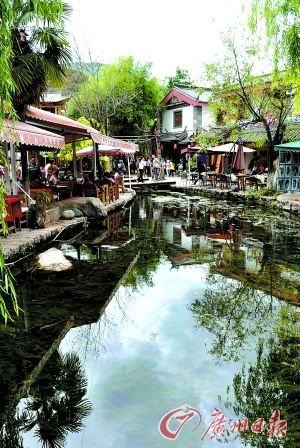

西塘古鎮。 束河古鎮。 束河古鎮上相偎的情侶。

每一個知名的古鎮,都有它獨特的神韻,讓人身在其中時能被一種獨特的感覺包圍,離開之后仍然刻骨銘心。不過,這種獨特的美,卻難以說得清楚,一說就顯得復雜,言語一多就變得玄虛。

西塘和束河,一個在華東,一個在西南,均聲名遠播。你可以說一個是江南水鄉,一個是茶馬古鎮,但游歷心境和體驗差別,卻分明給人不同感覺,難以清楚地分別出來。最好的形式,可能就是講述行游的經過,而不做努力的區分。

文/記者李少威

圖/記者顧展旭

泛舟西塘的黃昏

來到西塘的時候,是帶著愁緒的,淡淡的一層,鋪在心底,悄無聲息地發著酵。

來到西塘的時候,是帶著愁緒的,淡淡的一層,鋪在心底,悄無聲息地發著酵。這淡淡的愁滋味,恰是對江南古鎮深埋于心底的想象。這里熱鬧但不喧囂,美麗卻又平凡,把自己丟在這里幾天,沒有了人在城市的存在感,仿若晴轉陰時的夜空,一顆星悄然地隱沒。這輕愁,讓人變得出奇的淡定。

旅客很多,但節奏卻極慢。西塘的生活,就像穿插于古鎮的河水,不動聲色地輕流著,只有當船夫的長篙觸破水面時,才會泛出一圈圈漣漪。然而就是這漣漪,也是施施然地擴散,一不注意,便消失無蹤。我們一行二人,就是沖著這“慢”而來的。

日漸西斜,一人提著一瓶從紹興買來的老黃酒穿過長長的廊棚,在“送子來鳳橋”碼頭上了烏篷船,老艄公竹篙一推,船往市河的中心蕩去。見我們提著酒,老艄公拉出來一張小桌子,善意地沖我們一笑說:“喝黃酒,就著茴香豆最好。”但我們沒有茴香豆,就這樣坐下來,小口地對飲。每個地方的酒都代表著這里的百姓的脾性和這個地域獨有的文化韻味,老黃酒也是這樣,釅釅的,溫溫的,余味悠長,又沒有一點烈性,就像把江南的味道都釀進了酒漿中去。

在古鎮中棲宿,要的是一種感覺,一種神韻,所以我們從不沖著西園這樣的知名景點而去,總是走到哪里是哪里。艄公問去哪里,也是一樣的回答,他卻沒有追問,似乎心領神會,把船兒搖得十分平穩,一下一下地律動。河岸兩旁都是筆削的河沿,河沿上就是人家,沒有給房子與河之間留下一點空隙,家家戶戶都盡可能地與水親近。每一家都有幾級石階伸入河中,在將暗未暗的傍晚時分,婦女們就會出來,在河中淘米洗菜,準備晚餐。古宅原本是黑瓦白墻,但因為時光浸潤,墻也染上了一層霉跡一般的灰黑色,瓦與墻逐漸融合起來,顯得更加和諧美觀。黃昏的余光,給河岸染上像這酒一樣醇厚的黃色。

西塘人很喜歡燈籠,古宅的墻上、廊棚檐下、窗欞之前,都掛上了一串串的紅燈籠,就連烏篷船的船頭,也都有一盞燈籠在風中搖曳。黑與白結合而成的江南優雅的冷色調,與燈籠那極其火熱的紅撞到一起,卻顯得無比相配。

小船拐進了一條稍窄的河道,人在船上就與西塘的生活更加親近了。河岸的廊棚上,有小店的老板躺在靠椅上,把雙腳搭在凳子上打盹的;有民居里的大媽,正收拾著晾曬的菜干;也有阿婆,正在呵斥著懷中剛剛尿了褲子的孫子。小餐館的窗欞里面,有飲茶的旅客,在隨意地聊著天;有相偎的情侶,用手機自拍合影。越是享受這里的時光和環境的人們,就越是外人。我們更是外人,似乎就是河面上擦過西塘的微風的一部分,很快就會吹向他處。

彎月低掛,進入每一戶的簾櫳,映照著夜色西塘的流離光影。在一個客棧最密集的地方上了岸,隨便走進一家就是今晚的宿處。

遇見束河的煙雨

已經是第二次去束河了,感覺這個玲瓏的小鎮愈發溫柔了。

已經是第二次去束河了,感覺這個玲瓏的小鎮愈發溫柔了。許是最旺的夏季尚未來臨的緣故,四方聽音廣場還是人流稀疏,但青龍河的波光,已分明變得更加明媚,就像小姑娘清澈流轉的眼光。河邊的紫藤,也是一片嫩綠,像一頂頂美麗的華蓋籠罩著下方的石凳,甜蜜出游的情侶背影成雙,坐在石凳上歇息。

這一天沒有陽光,在小鎮上流連的時間一長,就覺得寒氣逼人,所以不適宜久坐,必須不斷地行走。從青龍河的下游溯河而上,越往上走,水就越清澈,寒氣也越盛。來到上游的茶馬古道博物館附近時,已經讓穿短袖的游人凍得抱緊雙臂。但也正因這寒冷,人不多,古鎮的商業味道退去了不少,博物館附近還有不少村野的氣息,這是一種很特別的邂逅。

古鎮都很美,蒼樸的韻味令人陶醉,但它們之間的差別也很明顯。束河,到處是水,水一多的地方都顯得柔軟,但它不像江南古鎮那樣秀氣,街巷之間的優美總透著一分硬朗。束河的水面很狹窄,不能泛舟,也很難完整地倒影古鎮生活場景,更不用說江南古鎮春天煙雨迷蒙的感覺,那是離束河很遠的意境。

這一次重游束河,卻讓我無意間邂逅了“煙雨束河”。走了一圈回到了飛花路旁邊河道最開闊也是束河景色最秀美的區域,突然間毫無征兆地天色一黑,一陣大雨瓢潑而下,趕得游人四處躲閃。我們坐到了河邊的遮陽傘下,在嘩嘩的雨聲中喝咖啡。大雨就像密集的線條一般把天和地縫起來,隔著雨簾看束河的街巷,煙雨迷蒙的感覺,詩意無限。

豆子一般的雨點打在街上的頑石上,有生命一般地蹦跳;打在清澈的河面上,則隱沒無蹤,只剩下河邊在粼粼地閃動。河水沒有因為大雨突降而變得渾濁,但隨著氣溫的下降,卻冒起來絲絲的輕煙,一會兒工夫就變得煙水朦朧。

被雨水淋得有些狼狽的游人,行色卻還是那般從容,在河岸的咖啡館、小酒吧里,坐在檐下一邊享用茶飲,一邊欣賞著這煙雨迷蒙的束河。小店里的歌手仍然深情地唱著熟悉或陌生的情歌。