媽祖庇佑神奇海

媽祖是中國海洋文化的代表,而媽祖文化也滲透到了長島居民的靈魂中。長島當地流傳著許多關于海神娘娘的故事,保存著古老的媽祖崇拜的習俗,沿襲著許多敬拜媽祖的典儀。在廟島,還有一座有著800年歷史的顯應宮(媽祖廟)。

目前世界上有5000多座媽祖廟。長島廟島顯應宮始建于北宋宣和四年(公元1122年),是中國北方修建最早、規模最大、影響最廣的媽祖廟,宮內供奉著世界僅存的一尊歷史最長媽祖銅像。經過千年歲月,媽祖文化已經成為中華民族優秀傳統文化的重要組成部分,并且成為聯系海內外華人、溝通世界各地的文化橋梁和精神紐帶。每年的農歷三月二十三日,都要舉辦媽祖文化節暨媽祖生日慶典。活動包括祭拜儀式、文娛演出、舞龍、舞獅、秧歌、戲曲、漁家號子等。2010年10月25日,作為世界華人媽祖文化交流國際盛會,由國務院對臺辦、海協會指導,山東省政府對臺辦、煙臺市政府主辦,煙臺市政府對臺辦、長年公祭媽祖大典”和“2010海峽兩岸媽祖文化研討會”儀式舉行,海內外同胞齊聚長島,共話媽祖情緣。

觀瀾日出,漁舟唱晚,祈一帆風順。透過廟島顯應宮的氤氳,可以看到傳承千年的媽祖文化依舊在長島廟島上緩緩流淌。媽祖,早已幻化成一種精神,一種真善美的化身。

千年滄桑話古今

長島的滄桑巨變,并不僅僅存在于這些神仙志怪的傳說里。在被發現與挖掘的古遺址和古墓群中,我們可以看到長島史前文明的熠熠閃光。在最早期的石器時代,燧石就像現在的鐵器一樣,被用于制作各種器皿。大黑山上的諸多燧石,也為長島悠久的古代歷史文化添上了神來之筆。建國后的幾次大規模探查挖掘,讓人們從考古學的角度更深刻地了解了這個島嶼的文明發源,石斧、石錛、石磨以及石紡輪等,都在距今6500年的母系原始社會村落遺址中出現,這不得不讓人追溯燧石的歷史淵源,追溯長島大黑山島的歷史淵源。

由此,我們把目光投向了北莊遺址,這個出土了100余座古房屋基址和60余座墓葬的地方;這個和西安半坡遺址分庭抗禮,被稱為中國的“東半坡”的古文明發源地。

北莊遺址初露端倪的時候曾引起海內外考古界的普遍關注,也一度掀起了當地一陣“考古熱”。特別是其中挖掘發現的一個用膠泥燒成的人形面具,其鼻子、嘴巴、眼睛,五官俱全,都顯示非常典型的高加索人種特征,鼻骨高聳、雙耳深陷,幾縷卷發隨意垂籠……一個神秘的面具,一次奇異的考古發現,無數的未解之謎,無疑又為長島蒙上了一層神秘的面紗。

海崖與球石共歲月

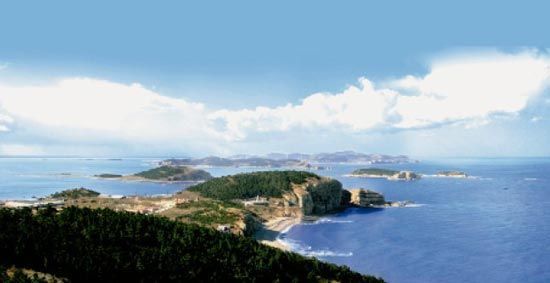

億萬年的地理演變,山海互換,給長島帶來的不僅僅是廣袤的海域。其鬼斧神工的懸崖峭壁,變幻莫測的海雕石畫,渾圓天然的海灘球石,更是為世人展現了一幅精彩絕倫的長島石文化景觀。

漫步行走在長島的海灘上,不經意間抬頭仰視,九丈崖猶如天外一塊飛石,險險地傾斜在海邊,大有“陰陽割昏曉”之意境——這是千百萬年來,海風海浪不舍晝夜的洗滌吹淘的結果。再前望海邊,“九疊石塔”如屏風疊疊遮掩,直至九層,故名“屏風九疊”——這是由于海蝕石英巖,海蝕柱與崖體分離的原因。亦或者舉頭遠望,蟠龍崖像一條五彩的降龍,圈圈盤繞在懸崖峭壁上——這是因為海蝕地貌,而使石英崖與千枚巖夾雜交錯造成的。

再低頭看著腳下的路,你會發現,整個海灘、每塊石頭都是一個精雕細琢的藝術品。尤其是月牙灣五彩斑斕的球石,渾圓潤滑,色彩鮮艷。千萬年來,地殼運動把長島上的山巒巖石震落在月牙狀的海灘里,再經過海浪無休止的沖刷磨礪,一年過去了,又一年過去了,曾經的巖石變成了小小的石頭,小小的石塊變成了圓圓的鵝卵石。積水成淵,蛟龍生焉。積石成灘,月牙成焉。月牙灣就這樣經過萬年的積淀形成了,而月牙灣上的球石,也成為長島滄海桑田地質變遷的見證。(文/于曉巖 夏雨 王晶 編輯 袁媛)