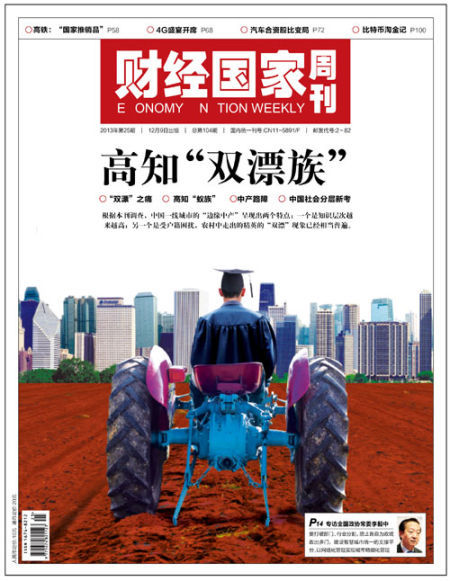

“雙漂”之痛

文/《財經國家周刊》記者 張耀蘭 李方軍

“我現在既不可能拿到北京戶口,也享受不到農村的‘地票’,兩邊的福利都享受不到。”

歸屬感,正在成為一線城市眾多農村籍高學歷人才精神世界的空白區。

這些從農村走出來的大學以上學歷的畢業生,依靠相對貧瘠的教育資源,在高考的獨木橋上擠掉無數同齡人,最終獲取對于農村人而言最尊貴的城市通行證——考上大學,有的還獲得了更高學歷。

按照國家政策,他們把戶口遷到了就讀的大學,畢業時發現,和擁有當地戶口的同學“同學不同命”:選擇留在一線大城市的農村學子,大部分人的戶口無法落在一線城市。而當他們承認現實,想把戶口遷回老家時卻發現,按照國家政策他們的戶口再也不能和父母的戶口為伍,要作為城鎮戶口掛靠到當地的鎮居委會。

城鄉二元結構的體制下,戶口落不到一線城市也回不到農村老家,他們居住在城市的出租房內,為夢想努力打拼。

我們將這樣一群兩邊不靠的新城市人稱為“雙漂”一族。

農村中走出的精英

已經進入而立之年的媒體從業者蘇果(化名)剛剛參加完北京一場名流云集的聚會,會間她還抓住機會采訪到一位房地產大佬,與他暢談中國經濟走勢。聚會結束后,一身盛裝的她拖著疲憊的身軀,乘坐地鐵回到自己10多平方米的出租房內。

1983年出生的蘇果,來自山東煙臺蓬萊的一個小村子,本科和碩士都就讀于北京大學,碩士期間還同步攻讀了倫敦政治經濟學院的雙碩士學位。一路過關斬將把名校讀完,蘇果無疑是農村大學生里的佼佼者。

2011年留學回國后,蘇果幾經輾轉找到了北京一家媒體單位。解決北京市戶口,是這份工作對她的最大吸引力。

然而,一個硬指標將她攔在門外——必須要在國外呆滿360天。蘇果少呆了近2個月。“這個規定是2009年才出來的,而且出得很低調,很少有人知道,我的很多同學也都不知道。”蘇果一臉無辜。

蘇果提早回國,是出于經濟方面的考慮。這個留學機會雖是兩校的聯合項目,但需要學生自掏國外的學費和食宿費用。“15萬元左右的學費加上5萬塊錢生活費,是父親跑長途貨運的辛苦錢。”作為家中老大,蘇果那時還有一個妹妹在老家讀高中,從小就知道替父母省錢的蘇果為了減少開銷,在課時結束后就回國了,連論文都是在國內完成提交的。沒承想,這一省卻省出這么大的問題。

現年30歲的蘇果剛剛登記結婚,她和老公都沒有北京戶口。這讓她對未來少了幾分安全感,她現在已經在擔心將來孩子的戶口問題。孩子出生后戶口同樣只能落回老家,就讀和異地高考問題接踵而來。

始于上世紀的“留京指標”,是北京市為了非京籍生源解決戶口設立的。2013年,北京市給予應屆畢業生的留京指標仍維持在1萬個。蘇果一度想離開,回到自己的家鄉煙臺或是婆家無錫生活。

中國潮人怎么玩游艇

中國潮人怎么玩游艇